京都市動物園まとめ【ゴリラ4人!ゾウ5頭】小さくても大きい動物たくさん

日本を代表する歴史のまち京都市にある京都市動物園。

動物園の歴史も古く明治時代から存在しています。日本では上野動物園についで設立された、2番目に古い動物園です。

しかし、観光名所が多く見逃されがちな京都市動物園。

いったいどんな魅力があり、どんな動物に会えるのでしょうか?

今回のzoo zoo diaryは「京都に行ったらぜひ足を運んでほしい」京都市動物園まとめをお届け。アクセスや営業案内から飼育動物一覧、展示場の様子をご紹介します。

京都市動物園とは?

京都市動物園は2015年にリニューアルオープンしています。

約4万平方メートル(サッカーコート約5面分)の敷地に120種類ほどの動物が暮らしています。上野動物園と比して面積は3分の1以下、飼育している動物種は半分以下です。

せまい敷地ながらキリンやゾウを群れで飼育・展示できるスペースを確保しました。

さらに、動物それぞれの飼育環境の改善に努め、ニシゴリラ、アムールトラ、ツシマヤマネコなどの希少動物の繁殖に成功しています。

ちいさな動物園のイメージを逆手に取り、より近くに動物を感じる展示場へと進化した京都市動物園。コンパクトながら、迫力のある大きな猛獣や草食獣を見ることができます。

また、京都市動物園は動物研究に積極的に取り組み、来園者だけでなく全世界の人々に影響を与えています。

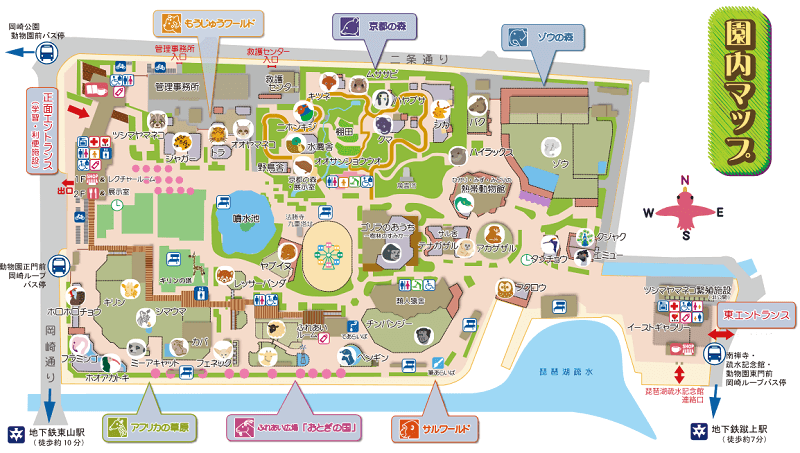

京都市動物園へのアクセス

公共交通機関

観光のまち京都、動物園へのアクセスも良好。

JR京都駅から[5]または[100]系統の市バスに乗り「岡崎公園動物園前」で下車。30分ほどの道のりです。

京都市のバスは本数も路線も多く便利。ただし、ラッシュ時の渋滞にご注意ください。

京都市動物園は正面エントランスと東エントランスの2カ所、入口があります。

動物園前のバス停は正面エントランス側にあります。

一方、地下鉄最寄り「蹴上駅」に近いのは東エントランス。徒歩5分ほどの距離にあります。

駐車場

京都市動物園には専用駐車場はありません。

周辺の有料駐車場に停めることになります。渋滞のことも考えると、公共交通機関の方が良いかもしれません。

京都市動物園のちかくには京都市美術館や国立近代美術館、平安神宮など観光名所があります。

観光客が少ない早朝は、平安神宮の美しさを独り占めできる時間帯。開園前に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

京都市動物園の営業案内

京都市動物園の開園時間は下記の通りです。

- 3~11月 9:00-17:00

- 12~2月 9:00ー16:30

- 定休日 月曜日(祝日の場合はその翌日)

年末年始(12/28~1/1)

動物によってははやく収容されるものもいるので要注意。また、せまいといえど飼育動物は多いので16:00までには入園することをおすすめします。

入園料は2022年6月に改定されました。

- おとな 750円

- 中学生以下 無料

- 年間パスポート 2200円

夜間開園や月曜日の臨時開園を実施することもあります。詳しくは、公式HPをご確認ください。

京都市動物園で会える動物たち

正面エントランスはカフェのようなぬくもりのある建物。

券売機でチケットを購入し、エントランスを抜けるとすぐに獣舎が目に入ります。

今回はもうじゅうワールドからアフリカの草原まで時計回りに進み、最後にゴリラのおうちを紹介します。

ツシマヤマネコ

ツシマヤマネコは野生のネコ。

東南アジアからロシアまでひろく分布するベンガルヤマネコの亜種アムールヤマネコのうち長崎県対馬に生息するものを指します。

- Prionailurus bengalensis spp.euptilurus

- 環境省レッドリスト 絶滅危惧ⅠA類

- 生息 長崎県対馬 100頭

- 体長 45cm

- 尾長 25cm

- 体重 3~5kg

イエネコと同じくらいの大きさですが、ふとい尾と斑点模様、額にある縦縞が特徴的。耳裏の白い模様(虎耳状斑)がトラやヒョウと同じ野生ネコであることを示しています。

IUCNレッドリストはベンガルヤマネコ(Leopard cat)を総合して低懸念(LC)と評価しています。

ちなみに沖縄県西表島にのみ生息するイリオモテヤマネコは亜種登録され、深刻な危機(CR)と評価されています。

日本の環境省はツシマヤマネコを国内希少野生動植物種(絶滅危惧ⅠA類)に指定しています。イリオモテヤマネコ同様、保護増殖事業の対象となっています。

その一環として京都市動物園や福岡市動物園、ズーラシア等いくつかの動物園がツシマヤマネコの飼育・繁殖にとりくんでいます。

野生で保護された動物もおおく、体調により展示されていないこともあります。ご了承ください。

ジャガー

食肉目ネコ科ヒョウ属。おもに南アメリカ大陸に生息しています。

ジャガーはライオンとトラに次ぐ大きさを誇り、体長は2メートル近く、体重は100kgを超すものもいます。

とくにブラジル・パンタナール湿原に生息するジャガーは巨大だと報告されています。

- Panthera onca

- IUCNレッドリスト 準絶滅危惧(NT)

- CITES 附属書Ⅰ

- 生息 中~南アメリカの森林 6万頭

- 体長 150~200cm

- 尾長 80cm

- 体高 70cm

- 体重 オス100kg メス70kg

アサヒ|2014年生まれのオスジャガー

現在、オスのアサヒ1頭が飼育されています。アサヒは2014年に天王寺動物園で生まれ、2015年から京都で暮らしています。

京都市動物園のジャガー舎は床面積はちいさいものの高低差があります。ジャガーが来園者の頭上に横たわることも多々。

ジャガーの姿が見当たらないときは、必ず上の方を確認してみましょう。

南米ジャングルにおける食物連鎖の頂点に君臨しているジャガー。最強の文字がふさわしい、筋骨隆々たる美しい動物です。

【関連記事】ジャガーとヒョウの違い|柄も特技もすんでいる場所も違うよ

日本に12か所だけ【ジャガーに会える動物園】一覧と赤ちゃん情報まとめ

京都市動物園にライオンはいません

京都市動物園では、2017年1月にメスのクリスが18歳で死亡。

残されたオスのナイルも2018年ごろから体調が優れず、2020年1月に亡くなりました。国内最高齢の25歳でした。

ライオンの寿命は15年前後といわれており2頭ともたいへん長生きしました。

現在、京都市動物園にライオンはいません。動物福祉の観点から今後もライオンを飼育する予定はありません。

アムールトラ

- Panthera tigris ssp. altaica

- IUCNレッドリスト 危機(EN)

- CITES 附属書Ⅰ

- 生息 ロシア 400頭

- 体長 150~200cm

- 尾長 100cm

- 体高 90cm

- 体重 オス180kg メス120kg

ライオンと異なりトラは単独行動を好み、水をこわがることもありません。暑い日にはプールで体を冷やしている姿を見かけることもあります。

アオイとオク|アムールトラの母と息子

現在2頭のアムールトラ、アオイ(メス)とオク(オス)を飼育しています。

アオイ(2004年生)は2010年にビクトルと結ばれ3頭の子(アビ、オク、ルイ)を出産しました。

3頭の子はすべてオス。アビは福山市立動物園にて、ルイは宇都宮動物園にて飼育されています。

父親のビクトルは多摩動物公園より繁殖のため来園し、見事役目を果たしてくれました。その後、浜松市動物園へ移動。ざんねんながら2012年に15歳で死亡しました。

トラの展示場は3か所。展示場はガラスや鉄格子柵でかこまれています。それぞれをつなぐ空中通路があり、大きなアムールトラが頭の上を通ることもあります。

ガラスビューでは美しい毛皮を観察でき、柵ビューでは息づかいやにおいを感じることができます。

ヤブイヌ

食肉目イヌ科に属する原始的な動物。ブッシュドッグ【Bush Dog】の名でも知られています。

おもに南アメリカ大陸に生息し、文字通りヤブ(藪)を好みます。

- Speothos venaticus

- IUCNレッドリスト 準絶滅危惧(NT)

- CITES 附属書Ⅰ

- 生息 南アメリカ大陸北部の森林・草原

- 体長 65cm

- 体高 30cm

- 体重 5~7kg

中型犬くらいの大きさ、体重は6kg前後。短足で胴がながい印象です。泳ぎが得意で、指には水かきがあります。

見た目はおとなしそうで可愛いですが、実は気性が荒い捕食動物。ときには自分の数倍もある動物を狙うこともあります。

ヤブイヌは夜の方が活発なので日中はたいてい静かに寝ています。

現在、ヤブイヌを飼育している動物園は6か所のみ。日本では珍しい動物です。

- 埼玉県こども動物自然公園

- よこはま動物園ズーラシア

- 東山動植物園

- 京都市動物園

- 神戸どうぶつ王国

- 平川動物公園

デンマル|2011年生まれのオスヤブイヌ

かつてはヤブイヌの大家族が暮らしていた京都市動物園。死亡や子の旅立ちにより、あっという間に2頭になってしまいました。

そして悲しいことに2022年1月ダイモン(10歳)が亡くなりました。

2022年4月現在、オスのデンマル(2011年生)1頭が飼育されています。

通り過ぎてしまう方も多いので、みなさんお見逃しなく!すやすや寝ているヤブイヌに癒されてください。

アジアゾウ

京都市動物園ではアジアに生息するアジアゾウを5頭も飼育しています。

小さな京都市動物園では、すぐ近くに大きなゾウを見ることができます。

- Elephas maximus

- IUCNレッドリスト 危機(EN)

- CITES 附属書Ⅰ

- 生息 インド、タイ等の草原や森林 5万頭

- 体長 400~500cm ※鼻を含まない

- 鼻長 150~200cm

- 体高 250~300cm

- 体重 オス4000kg メス3000kg

約2千平方メートル(田んぼ約2反分)の放飼場はふとい柵で2つにわけられています。その半分以上は複数頭がすごすメス用の敷地です。

床は土、おおきな木がいくつか生え、ひろびろとしています。観覧スペースの前にはプールがもうけられ、ゾウの水浴びを間近で見ることができます。

また、3つのサブパドック(ちいさな放飼場)と5つの寝室をつくり、ゾウの群れ飼育や繁殖を念頭においた施設となっています。

5頭のアジアゾウ|ラオス生まれ4頭+美都

ゾウの森では推定1971年生のメスと4頭の若ゾウが暮らしています。

4頭の若ゾウは2014年、繁殖プロジェクトのためにラオスから来日。春夏秋冬をとりいれた日本名とラオス名が付けられています。

- 冬美トンクン(2008年生)

- 春美カムパート(2010年生)

- 夏美ブンニュン(2010年生)

- 秋都トンカム(2011年生)

4頭のうち3頭はメス。秋都トンカムだけオスです。

ゾウは性成熟に10年以上かかります。さらに妊娠期間は約2年。成長が緩やかで、人間と同じように子の誕生までに時間がかかる動物です。

2022年8月には秋都トンカムと冬美トンクンが同居。交尾には至りませんでしたが、初となるマウントが確認されました。

これからますますおとなへ成長し、いつか健康な子ゾウが生まれることを願っています。

ゾウについてもっと知りたい方 → Elephant|ゾウの記事一覧

アフリカ広場

アフリカ広場では、キリンやシマウマ、カバなどアフリカに生息する動物を展示しています。

大きな広場ではキリンとシマウマが混合展示されています。

違う種類の動物がいっしょに暮らすことは、お互いにとって適度な刺激となります。そのため、動物たちの生活の質を向上させるといわれています。

アフリカの草原周辺の展示場は2階建てになっており、下からも上からも動物を観察することができます。

この2階の通路は、正面エントランスの建物上からふれあい広場までつづいています。暑い日も風が気持ちがよく、わたしのお気に入りの場所です。

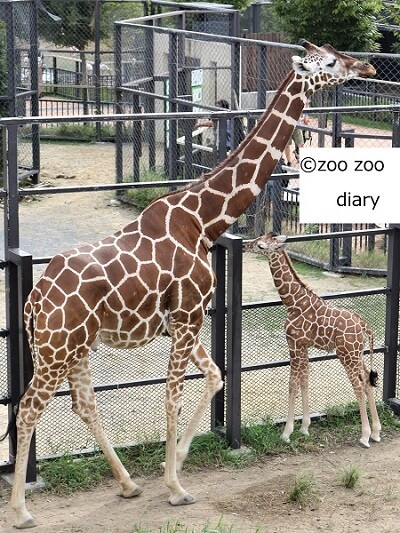

アミメキリン

長い首をもつ美しい網目模様のアミメキリンは、動物園の人気者です。

- Giraffa camelopardalis ssp. reticulata

- IUCNレッドリスト 危機(EN)

- CITES 附属書Ⅱ

- 生息 ケニア、エチオピア、ソマリアのサバンナ地帯 1.5万頭

- 体長 400~500cm

- 首長 180cm

- 体高 200~300cm

- 体重 オス1000kg メス700kg

世界一背の高い陸上動物であるキリン。その約半分を占めるのは長い首です。細身なイメージですが、背が高いため大きなオスの体重は1トンを超えます。

キリンの赤ちゃん誕生!5頭のキリン

2022年8月現在、5頭のアミメキリンが飼育されています。

- ミライ(2001年生)

- メイ(2013年生)

- イブキ(2017年生)

- ミクニ(2021年生)

- ?(2022年)

2021年2月、イブキとメイの間に待望のオスの赤ちゃん(ミクニ)が誕生しました。メイは初産でしたが、出産は問題ありませんでした。

ところが、メイが授乳を嫌がりミクニは人工哺育により育てられました。

子育て経験豊富なミライの協力もあり、ミクニは立派なキリンへと成長しています。

喜ばしい絶滅危惧動物の誕生。ところが、日本国内ではオスのアミメキリンが多く、ミクニは繁殖の機会がありません。

ひきつづき飼育するために、2021年12月京都市動物園はミクニに去勢手術を施しました。

とても切ない事実。動物の本能を奪う行為はさまざまな反響を生みます。

しかし、飼育下繁殖を管理することは動物園の重要な任務。不幸な動物がふえないための処置であると、わりきるしかありませんね。

【速報】2022年8月、イブキとメイの第2子が誕生しました。今回も授乳ができず、人工哺育となっています。

ゴリラの群れ!京都市動物園

京都市は、山極寿一先生をはじめ霊長類の研究においてたいへん有名な京都大学があります。

京都市動物園はその立地を生かして、以前から京都大学と協力して動物の研究を行ってきました。現在は、動物園内に研究センターが設置されています。

動物の幸せな生活を考えるエンリッチメントに取り組んでおり、ゴリラのおうちをはじめ工夫された展示場が多く見受けられます

京都市動物園は、西日本で唯一ゴリラに会える動物園です。東山動植物園や上野動物園のようにゴリラの群れ展示をおこなっています。

4人家族|京都市動物園のゴリラ紹介

霊長目ヒト科ゴリラ属。京都市動物園はニシローランドゴリラを飼育しています。

最も生息数の多いゴリラですが、減少率がたかく絶滅寸前といわれています。

- Gorilla gorilla ssp. gorilla

- IUCNレッドリスト 深刻な危機(CR)

- CITES 附属書Ⅰ

- 生息 コンゴ共和国、ガボン等の熱帯雨林 30万人

- 身長 オス170cm メス130cm

- 体重 オス140~200kg メス80kg

2022年4月現在、京都市動物園は4人のゴリラを飼育しています。

- ゲンキ(1986年生)

- モモタロウ(2000年生)

- ゲンタロウ(2011年生)

- キンタロウ(2018年生)

筋骨隆々のシルバーバック!モモタロウ

京都市動物園ゴリラ一家の長であるモモタロウ。

2000年7月、モモコの第1子として上野動物園で誕生しました。父親は、1999年に亡くなったイギリス生まれのビジュです。

モモタロウは筋肉質でイケイケなお父さん。

一時は千葉に在住。京都には2010年に移動してきました。

京都生まれ!ゲンキ

1986年6月、ゲンキは京都市動物園で生まれました。

一度、上野動物園へ移動しましたがうまくなじめず、1999年に帰ってきました。

そして、モモタロウが来園した翌年に、ゲンタロウを出産しました。

モモコの初孫!ゲンタロウ

2011年12月生まれ。

ゲンタロウは、両親が日本生まれの子として1人目のゴリラになりました。上野動物園モモコの初孫にあたります。

当時ゲンキのお乳の出が悪く、ゲンタロウは人工哺育となりました。慎重な面会をすすめ、1歳になる前に母親ゲンキのもとに戻れました。

いまや10歳を過ぎたゲンタロウ。野生では性成熟を迎え、生まれた群れを旅立つころです。

育ち盛り!キンタロウ

2018年12月、ゲンキとモモタロウの第2子となる男の子キンタロウが誕生しました。

ゲンタロウのとき、お乳の出が悪かったゲンキ。今回はキンタロウの衰弱は見られず、ゲンキの愛情をたっぷり受けて育っています。

ゲンタロウに似て体は小さいですが、活発な男の子です。

ゴリラのおうち~樹林のすみか~

京都市動物園のゴリラ舎は室内と屋外に展示場が設けられています。大きなガラス越しにゴリラを見ることができます。

室内展示場

まず、室内展示場をのぞくとゲンタロウがすぐ近くにいました。同じくらいの背丈の女の子に興味津々です。

そして、その様子を見ているモモタロウ。

京都市動物園のゴリラの室内展示場では、野生のゴリラの映像が流れていました。

また、曜日や時間帯によっては道具を使ったりコンピューターで学習をしたり、通常は見ることがむずかしい勉強するゴリラの姿を観察できます。

屋外展示場

屋外展示場はゴリラが暮らすジャングルをイメージしてつくられています。地上から天井までたくさんの柱やロープがかけられ、天井までぶらさがることができます。

ゴリラの食事

天井の柵や柱の影など、さまざまな場所にエサが置かれており、食事中のゴリラは縦横無尽に動きまわっています。

野生のゴリラもエサを求めて移動しているので、ゴリラにとっては、ごく自然のことでしょう。

わたしたちヒトもゴリラも楽しめるような展示場です。

エサを求めるモモタロウはアクロバティックな動きするので、背中の筋肉の動きまでよくわかります。

口いっぱいに草をほおばりながら、エサを器用に集める姿。ぽっこり膨れたお腹はゴリラの象徴ともいえます。

ゴリラのおうちは実に良くできているため、ずっと見ていてもまったく飽きません。

また、大きなガラスで囲まれ、たくさんの方が観覧できるようにつくられています。そのため、観覧者が多くても写真は比較的撮りやすいです。

みなさんも時間をかけてゴリラのおうちを楽しんでください。

勉強するゴリラとチンパンジー

京都市動物園ではゴリラやチンパンジーが勉強するすがたを見学できます。

彼らはモニターを見て、数字を1から順に押すことに挑戦しています。

これにより、ゴリラやチンパンジーがどのくらい頭が良いのか、発展していくのか、などヒトの進化の過程を紐解くような研究をしています。

動物たちの学習の時間は公式HP生き物・学び・研究センターで確認できます。

【YouTube】京都市動物園チャンネル「ゴリラのおうち」三者三様のお勉強の様子をチェック!

動物たちが楽しめるように工夫を凝らした京都市動物園。

市中心部に位置しアクセスは良好。敷地がせまいため、観光地巡りで時間がなくても、歩くのがたいへんでも楽しめる動物園です。

トラやジャガー、ゾウ、キリンなど大型動物をはじめ、ちいさな動物園にもかかわらずたくさんの動物が展示されています。

また、ニシゴリラやツシマヤマネコ、アムールトラなど絶滅の危機にある動物の繁殖に成功しています。

京都に行かれる際はぜひお立ち寄りください!

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません