エンリッチメントやハズバンダリートレーニングとは?動物福祉について

動物・動物園好きな方は知っておきたい!動物のしあわせに関する用語解説

近年はエンリッチメントやハズバンダリートレーニングがさかんになり、動物園や水族館では動物福祉が重視されています。

今回のzoo zoo diaryはエンリッチメントやハズバンダリートレーニングの意味、それらがなぜ必要なのか、どのような効果があるのかなど、動物福祉の取り組みが評価された動物園を例にあげて解説します。

いっしょに動物福祉について考えてみましょう!

エンリッチメントとは?

エンリッチメント【Enrichment】物事の質を改良すること、裕福にすること。

動物界においては動物の暮らしを豊かにすることを指します。

動物の暮らしを豊かにすること

動物園では動物がせまい展示場にいれられたり、変化のない生活をしいられたりしています。

あなたは「せまい部屋で与えられた食事を食べ、ボーっと過ごす毎日」を楽しいと思いますか?

おおくの方が楽しいとは思えないでしょう。動物も同じように楽しくないはずです。

たとえ捕食や飢餓のおそれがなくても、動物園や水族館の動物は「幸せ」とはほど遠い生活を送っているかもしれません。

そこで、展示法や飼育法を考えなおす人々がふえてきました。これは野生動物の研究がすすみ、彼らをただしく理解できるようになったからでもあります。

エンリッチメントは1970年ごろアメリカの動物園ではじまりました。

エンリッチメントをおこなうことにより、来園者は生き生きとした動物の姿を見ることができます。

結果、エンリッチメントは動物だけでなく施設側にとっても幸となりました。そのため、いまでは世界中の動物園でおこなわれています。

日本の動物園でも始まっています

ざんねんながら日本のエンリッチメントの歴史はあさく、2000年ごろから実施されはじめました。アメリカやヨーロッパにおくれること約30年です。

戦後に建てられた昔ながらの動物園がリニューアルにともない、エンリッチメントや動物福祉の概念をとりいれています。

しかしながら、現在でも殺風景な施設がまだまだ残っています。

動物園や水族館等はヒト中心・見せる中心の動物展示をあらため、動物が幸せに暮らせる展示に変えなければなりません。

動物の生存権と動物福祉

エンリッチメントの理解を深めるには「動物の生存権」「動物福祉」という言葉も知っておかなければなりません。

アニマルライツ|動物は生存権があります

そもそもエンリッチメントが提唱された理由は、飼育下におけるアニマルライツ【Animal Rights】動物の生存権が脅かされているから。

ヒトはヒトらしく生きるために奴隷を禁止したり殺傷を罰したりしています。

しかし、動物はどうでしょうか?

食べるために飼育・解体され、見るために捕らえられ活動が制限されています。これらは、決して人間では行われない、行ってはいけない行為です。

ヒトも動物の一種。ならば、ヒト以外の動物も同じように扱うべきだと考えられるようになりました。

そのため、動物の生存権を尊重する人々、たとえば動物食をしない菜食主義者や反動物園論者がふえています。

アニマルウェルフェア|動物の暮らしを優先します

一方で動物園で自然破壊や密猟を知り、動物・環境保全のための活動をはじめた人々がいるのも事実。

この動物園の大切な使命を果たすためには、動物園が否定されないように努めなければなりません。

そこで、動物園はアニマルライツや動物の幸せを尊重するようになりました。

動物の生存権を守るためにエンリッチメントに取り組み、動物が動物らしく暮らせる環境を整えることをアニマルウェルフェア【Animal Welfare】動物福祉と呼びます。

反動物園論者や動物愛護団体等のおかげで、動物園の動物たちの生活はむかしに比べて格段によくなりました。

近年は動物園・水族館は動物福祉に重きをおいた飼育・展示が標準となっています。

市民ZOOネットワークの取り組み

日本には「動物園を通して人と動物の関係を考える」をテーマとする市民ZOOネットワークという団体があります。

市民ZOOネットワークは動物福祉を意識する動物園を評価し、人々の動物園への理解を深める活動をおこなっています。

その一環として毎年「エンリッチメント大賞」を主催しています。

動物福祉【エンリッチメント】例を見てみよう!

言葉で説明されても想像しにくい動物福祉。

ここからは、市民ZOOネットワークに評価された展示場を紹介していきます。

- 福岡市動物園|異なる動物をいっしょに展示する

- ときわ動物園|エサの種類や与えた方を工夫する

- 大牟田市動物園|園全体でエンリッチメントに取り組む

動物福祉に尽力する動物園の例を見てイメージを深めていきましょう!

オランウータンとテナガザルの混合飼育|福岡市動物園

福岡県福岡市にある福岡市動物園。市中心部に位置しながら100種類以上の動物に会える動物園です。

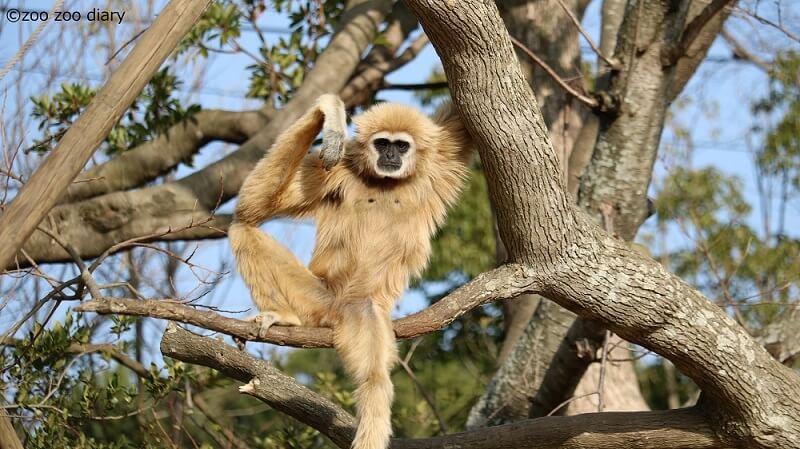

東南アジアの熱帯雨林で樹上生活をするオランウータンとテナガザルの混合飼育が評価され、2013年エンリッチメント大賞を受賞しました。

オランウータンとテナガザルは海外ではすでに実績のある混合飼育例ですが、日本では初めての成功となります。

オランウータンのゆっくりな動きと、テナガザルのすばやい動きが対照的な組み合わせです。

展示場の環境エンリッチメント

福岡市動物園では、もともと2つにわかれていた展示場を1つにリフォーム。オランウータンとテナガザルのためにより広い展示スペースを確保しました。

屋外には高さ15メートルのタワーや多数のロープが設置されています。オランウータンとテナガザルの身体能力が発揮される「たて」と「よこ」の動きに富んだつくりです。

さらに、それぞれ独立した室内展示場をもうけ、プライベートに配慮している点も評価されています。

オランウータンとテナガザルの展示場は2階建て。下からも上からも動物たちを観覧できます。

緑豊かな地面/寒さ対策(屋外)

1階には大きなガラスビューが2か所あります。展示場を全体的に見れる外のガラス。そして半屋内に備えつけられたガラス。

木の上で生活する野生動物はほとんど地上に降りることはありません。

ところが、動物園のテナガザルやオランウータンは危険がないことを知っています。そのため、地上を歩いたり地面に座ったりすることがあります。

緑豊かであしに優しそうな地面。ときには草をむしるようすも見られます。

半屋内になった観覧スペースの動物側にはヒーターやエサが出てくる筒(フィーダー)が設置されています。寒さ対策ついでに、希少動物を間近に観察できるつくりです。

このスペースには、オランウータンがいることもあればテナガザルがいることもあり、ときには2種いることもあります。

当時は仲の良いオランウータンとテナガザルがいたため、異種間のコミュニケーションを観察できました。

居場所をふやす/寒さ・雨対策(室内)

2階には展示場を一望できる広いデッキと、オランウータンとテナガザルそれぞれの室内展示場(ガラスビュー)が設けられています。

室内への入口は、テナガザル側は高いところに小さなもの、オランウータン側は地上に大きなものがつくられています。それぞれが好きなところで過ごせるように常に開放されています。

室内は冷暖房完備のため寒さ対策はばっちり。

さらに、運動もできるようタワーやロープが張りめぐらされています。雨の日でも活発に楽しく過ごせるつくりです。

野生の動きをひきだす(室内・屋外)

高い塔やロープをふんだんに使い、生息地ジャングルを模した屋外展示場。室内とは比べ物にならないほど広く、複雑な構造です。

野生のテナガザルやオランウータンが行う「枝渡り」「綱渡り」を観察できるように工夫されています。

ブラキエーション【動物本来の行動】が見れます

枝渡りはブラキエーションと呼ばれ、長い腕を使って枝にぶらさがったり枝から枝へと移動したりします。

ブラキエーションが得意なテナガザルは行ったり来たりと活発。スピード感のあるアクロバティックな動きにたびたび歓声があがります。

一方、オランウータンは大きな体でゆったりと正確に移動していきます。遅く見えますが、あっという間に室内から塔のてっぺんにたどり着きます。

それぞれの動物の生活スタイルを見て学ぶことができます。

さらに喜ばしいことは、室内展示場でも動物本来の行動が見れること。

広い敷地を自由に移動でき自分で居場所を選べることは、動物福祉の向上におおいに貢献していると思います。

2013年当時、飼育されていたボルネオオランウータンの「ユキ」はシロテテナガザルと仲良く暮らしていました。

食事を分け与えたり、いっしょにロープにぶらさがったりと、頻繁にコミュニケーションをとっていました。

ざんねんながら、2015年9月にユキが亡くなって以来、2種が行動をともにする光景はほとんど見られなくなりました。

これからに期待!オランウータンとテナガザルがやって来ました

2022年1月現在は、新しいオランウータンとシロテテナガザル(それぞれ雌雄1頭ずつ)が導入されています。

新しい動物たちは来園間もないため、混合飼育の前に展示場になれることが大切です。ゆっくりと見守りましょう。

かつてのようにオランウータンとテナガザルがいっしょにいる姿を見れる日が来ますように。

サルの採食エンリッチメント|ときわ動物園

山口県宇部市にあるときわ動物園。

生息地環境の再現をめざし2016年にグランドオープンしたばかりの新しい動物園です。

採食エンリッチメントの重要さ

採食とは食べること。そして、食べるための行為(食料の選択や獲得など)もふくまれる言葉です。

一般的に野生動物は起きているほとんどの時間を採食に割きます。ヒトも買い物や調理など、合計すると長い時間を食事に費やしています。

しかしながら、飼育下の動物は決められた食事を与えられるだけ。好きなものを選んだり、自ら狩りをしたりすることはありません。

そこで、動物園の動物たちも充実した採食時間を送れるような取り組み「採食エンリッチメント」が実施されています。

エサの内容・与え方を変える

フィーダー(エサを入れる容器)を工夫したり、好物を隠したり、食事の内容をかえたり。採食を豊かにする手法はさまざま。

退屈な時間をすごす飼育下動物にとって、エサの変化は動物本来の探求心や認知能力等を発揮するきっかけとなります。

ときわ動物園はサルを中心に採食エンリッチメントをとりいれ、2017年エンリッチメント奨励賞に選ばれました。

サルの多くは雑食性。季節や環境によって葉や果実、昆虫などを食します。一方で葉しか食べないサルもいます。

ざんねんながら、動物園は果物や芋など糖分の高い食べ物をサルに与えすぎていました。その結果、肥満や内臓病のサルがたくさんいました。

また、高カロリー食により雌雄や年齢による体格差がますますひらき、エサにありつけない個体や奪い合いで怪我をする個体が出てきてしまいます。

ときわ動物園だけでなく、いくつもの施設で同じような事態が起こっています。もちろんサルだけでなく、いくつもの動物種でも起こっています。

飼育のプロであるべき動物園が知識不足から不幸な動物を生みだしていたのです。

そこで、ときわ動物園は「採食」を見直しました。

まず、野生サル本来の食事を調査することからはじめました。

調査をもとに、果物等をへらし葉や草をふやしました。季節ものの草を取りいれることで、より自然に近い食事内容となっています。

また、落ち葉等を敷きつめた展示場に大豆をまいたり、フィーダーからエサが取りにくい仕組みをつくったり、食事を得るための時間をながくしています。

採食エンリッチメントの効果絶大!

ときわ動物園における採食エンリッチメントは素晴らしい成果をもたらしています。

サルたちの体重差が小さくなり、若い個体の死亡率がさがりました。さらに、栄養状態の改善から毛並みも良くなっています。

ときわ動物園は「食べものひとつで動物本来の輝きがもどる」ことを証明してくれました。

本物の植物をつかう/生息地再現

ときわ動物園は食べものだけでなく、環境にもエンリッチメントを取りいれています。

展示場には本物の樹木や自然色の資材をもちい、サルたちの生息地を再現しています。

動物福祉の概念を取りいれた新しい展示場はかつての檻暮らしとは比べものにならないほど開放的。堀や水で展示場をくぎり、柵はほとんどありません。

動物の生態を理解したうえで入念に設計されています。

とくにシロテテナガザルの展示場は敷地のひろさと豊かな栽植が目をひきます。

ロープだけでなく木の枝でブラキエーションしたり、本物の木の上でやすんでいる姿はまさに野生のよう!

ぜひ体感していただきたい展示です。

ときわ動物園をもっと知りたい方は「生息環境展示を体感【ときわ動物園リニューアル】のびのび暮らす動物たち」をご覧ください。

継続的な取り組みと屠体給餌|大牟田市動物園

福岡県大牟田市にある大牟田市動物園。4万4千平方メートルと小さな動物園です。

みんなで取り組むエンリッチメント

大牟田市動物園では、特定の飼育員による特定の動物のエンリッチメントではなく幅広く継続的なエンリッチメントをめざしています。

エンリッチメントに使用した道具やその評価をリストにまとめ、動物園スタッフ全体で共有しています。

2016年エンリッチメント大賞を、2019年エンリッチメント大賞 インパクト賞を受賞しています。

大牟田市動物園はさまざまな動物にエンリッチメントを取りいれています。

環境エンリッチメントとして、給餌場や遊び場をふやしたり、はしごやロープをかけたり。動物の活動をうながすために、狭いながらもスペースを立体的に活用しています。

採食エンリッチメントとして、1つの展示場にフィーダーをいくつも設置したり、毎日エサのかくし場所を変えたり。エサを探す時間をつくっています。

また、エサが取りだしにくいフィーダーを作成し、採食時間を長くしています。

さらに、エサの量や切り方をかえることも動物への刺激となっています。

駆除動物を与える/屠体給餌

近年、多くの動物園で取りいれられている採食エンリッチメント。

大牟田市動物園では新しい取り組みが評価されました。それは、駆除動物を与えることです。

もちろん野生の肉食動物は自ら狩りをして、自ら皮や骨を取りのぞき肉を食べています。

しかし、飼育下の肉食獣は精肉を与えられることが一般的です。

日本では彼らの狩猟対象であるイノシシやシカ等は畑を荒らす動物(害獣)として殺処分・廃棄されています。

そこで大牟田市動物園スタッフは地域で駆除された動物を肉食動物に与えることを提案しました。

ワイルド・ミート・ズーという団体を立ち上げ、動物園と地域を結ぶ活動をおこなっています。

屠体給餌(とたいきゅうじ)と呼ばれるこの手法は世界中で取り組まれています。

現在は、大牟田市動物園の周知により日本の動物園でも取りいれられるようになりました。

大牟田市動物園は屠体給餌により大型ネコ科動物の常同行動(繰り返し行われる目的のない行動)がへり、休息がふえたと報告しています。

採食が動物にもたらす影響はかなり大きいように思えます。

【YouTube】大牟田市動物園のライオンの屠体給餌をチェック!

ハズバンダリートレーニング

ハズバンダリートレーニング【Husbandry Training】とは動物が自ら飼育管理を受けいれられるよう訓練すること。

たとえば、展示場の移動や健康診断、爪切りなど。以前は、強制的にヒト主体で行われていました。

とくに猛獣や大型動物は麻酔をかけることが珍しくありません。

しかし、麻酔の用量設定はむずかしく「すくないと暴れる」「おおいと目覚めない」といった危険がともないます。

これら動物園内の事故や動物へのストレスを減らすために注目されたのがハズバンダリートレーニングです。

簡単な合図で「移動する」「あしを出す」など動物と意思疎通をはかります。

訓練を繰りかえすうちに動物たちは自発的に行動するようになります。動物だけでなく獣医の負担もへります。

大牟田市動物園はライオンやトラの自発的な採血を日本で初めて成功させました。

継続的に健康診断を行うことにより、エンリッチメントの科学的な評価ができると期待されています。

ハズバンダリートレーニングを公開しています!

通常、バックヤードなどで行われることの多いハズバンダリートレーニング。

大牟田市動物園では訓練の様子を紹介するイベントが実施されています。

- 月曜日13:15~ ライオン

- 火曜日15:00~ サバンナモンキー

- 水曜日15:00~ キリン

- 木曜日13:15~ ライオン

- 金曜日15:00~ キリン

曜日ごとに動物と時間が異なりますので、要注意。また、天候や体調により中止となる場合もあります。詳細は公式HPでご確認ください。

[広告]不要なものは買わないことが一番。必需品は売上の一部が寄付されるような商品を選ぶことで、自然や動物またはヒトをまもる活動につなげることができます。

エンリッチメント・動物福祉【まとめ】

- アニマルライツ Animal Rights

- 動物の生存権 動物らしい生活をおくる権利

- アニマルウェルフェア Animal Welfare

- 動物福祉 動物が動物らしく幸せに暮らせる環境を提供すること

- エンリッチメント Enrichment

- 動物の暮らしを豊かにすること

- 採食 食べものを隠す 野生にちかいものを与える

- 環境 自然環境づくりをめざす 野生本来の行動をうながす

- ハズバンダリートレーニング Husbandry Training

- 動物が自ら飼育管理をうけいれられるよう訓練すること

エンリッチメントの概要はおわかりいただけましたか?

決められた敷地で決められたエサを食べる飼育下の動物たち。多くの行動を制限され、ストレスをかかえていることでしょう。

動物を飼育する者であればだれでも動物が幸せに暮らせるような対策「エンリッチメント」を行わなければなりません。

野生本来の動きがとれるよう環境をととのえたり、エサの場所や種類を変えたり、退屈な日常に刺激を与えることが重要です。

また、自主的行動を促す訓練「ハズバンダリートレーニング」は、動物へのストレス軽減が期待できます。

今回紹介したエンリッチメントに取り組む動物園はほんの一例にすぎません。

動物福祉の意識が高まっている現代では、数多くの動物園でエンリッチメントが行われています。

動物園は自然や野生動物とヒトとの架け橋。わたしたちの生活が環境や生物にどんな影響を与えているかを教えてくれます。

日本でも野生動物への意識が高まっていますが、アメリカやヨーロッパの動物園に比べるとまだまだ遅れをとっています。

ヒトが見やすいだけの動物園ではなく、本来の動物の姿と自然環境を学ぶ動物園になることを願っています。

以上、エンリッチメントのお話でした。

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません