ブリーディングローンとは?メリットとデメリット|動物園の繁殖

動物園で見かける「新しい仲間がやってきました」という案内。ついで「ブリーディングローンのため」と書かれていることがあります。

皆さんはブリーディングローンの意味をご存知でしょうか?

今回のzoo zoo diaryは動物園用語「ブリーディングローン」を解説。メリット・デメリットや動物園がかかえる繁殖の問題などを紹介します。

ブリーディングローンとは?

ブリード【Breed】繁殖のためのローン【Loan】貸借。

ブリーディングローンは動物園同士で繁殖計画のもと動物を貸し借りすることをさします。国内外問わず契約が交わされています。

ここで知識のある方は「絶滅危惧種は商業取引できないのでは」と思われるかもしれません。

実は、ブリーディングローンは動物園同士の共同繁殖にあたります。見せるため(商業)ではなく繁殖のため(研究)であると認められます。

よって、たとえばワシントン条約により取引が規制されている種であっても、受け渡しをすることができます。

文字どおりローン(貸借)のため、移動した動物の所有者は貸し出した動物園のまま。

ブリーディングローンでやってきた動物は移動先で生涯を終えることも、元の動物園にかえることもあります。

移動した個体が晴れて親となった場合、子の所有権は話し合いのもと決められています。子は親の所有権をもつ動物園に送られることが一般的です。

ブリーディングローンをかわす理由

もちろブリーディングローンは繁殖のために行われます。

- 繁殖相手がいない → 繁殖機会を与える

- 繁殖相手と相性が悪い → 相手を換える

- 母親の発情を促したい → 子と親を離す

- 繁殖の環境を変えたい → ペアを移動する

絶滅が危惧されている動物は動物園での飼育数がすくない傾向にあります。繁殖適齢期であるものの相手がいないことは多々あります。

いまある命を未来につなげるためにブリーディングローンが重要となります。

また、親離れをうながすことも繁殖計画の一環。子が旅立つことで母親はふたたび発情がはじまり、つぎの繁殖にいどむことができます。

ブリーディングローンのデメリット

ブリーディングローンの活用は、動物園経営や種の保存など動物の未来に関わる重要な活動です。

ただし何ごとにも良し悪しがあります。

- 移動に伴う危険がある

- 環境変化に順応できない場合がある

移動のリスク

野生動物は自分の感覚とあしで移動します。

しかし、飼育下の動物は車や船で新しい動物園に移動します。わたしたちのように乗りものに慣れていない動物の移動には危険がつきものです。

まず、乗りものに乗るために移動用ケージにうつる練習を繰りかえします。

むかしは麻酔で眠らせることが多かったものの、近年は自発的に動くようハズバンダリートレーニングが実施されています。

臆病・敏感な動物はいつもと違う光景にとまどい、なかには暴れてしまいケガをするものもいます。

もし移動用ケージにうつることができなければ、最終的に麻酔を打たれます。麻酔は正しい量を投与しなければ、ヒトも動物も危険となります。

問題なく車や船に乗れたとしても、動物たちは何時間も暗く狭い箱のなかで過ごさなければなりません。

退屈、不安、恐怖などさまざまな感情が動物をおそうでしょう。そのせいか目的地に到着後は落ち着かない様子がしばしば確認されます。

また、移動中に衰弱あるいは死亡するケースも確認されています。

かぎりある命を動物園の都合で失うのはとても悲しいことです。動物園や輸送会社はあらゆる可能性を考え、事故防止につとめる責任があります。

環境変化のストレス

無事移動が完了したあとは、あたらしい部屋・食事・気候など環境に慣れなければなりません。

ヒトとおなじように動物にも性格があります。順応がスムーズな個体とそうでない個体とでは、展示や繁殖までの時間が大きく異なります。

仮に環境に慣れたとしても、飼育員や繁殖相手と相性が良いとはかぎりません。

また、移動する個体だけでなく残された個体(家族や元ルームメイト)が不安を感じ、体調を崩すことがあります。

わたしたちが引っ越しをしたり大切な人と離れ離れになったりしたときのように、動物たちも疲れや悲しみから弱ってしまう可能性があります。

移動や環境変化のストレスは最悪の場合死につながります。

どの個体が移動に耐えられるか、環境の変化についていけるかなどの判断は簡単ではありません。

不測の事態への対処がブリーディングローンの課題となっています。

ブリーディングローンのメリット

移動のリスクという大きなデメリットはあるものの、動物にとって「子孫をのこす」ことは生きる目的といえます。

そのため繁殖機会をあたえるブリーディングローンはおおきな意義があります。また、繁殖以外のメリットも紹介します。

- 動物福祉の向上につながる

- 遺伝的多様化につながる

- 支出を抑える

繁殖機会の増加

動物によっては単独行動を好み、メスもしくはオスだけが飼育されている場合があります。

一方でパートナーに先立たれ、単独飼育となったものもいるでしょう。

野生であれば繁殖シーズンに相手を求めて旅にでます。

ところが、飼育下では繁殖のチャンスがないまま時が過ぎていきます。子孫を残したいと思っている個体にとっては、つらく長い一生だと思います。

動物園にとっても、健全な個体が子孫を残せない状況は避けたいことでしょう。

そこで、繁殖可能な動物をひきあわせるように施設間で取引がおこなわれるようになりました。

繁殖相手に出会うことは、子孫を残すという「動物の本能」を呼びおこしてくれます。

さらに、生活や環境の変化は刺激となり、動物福祉の向上につながります。

繁殖の促進

ところが、ブリーディングローンにより移動した動物が必ず繁殖活動を行うとはかぎりません。移動先に繁殖相手がいない取引が実在します。

それは親子をはなすことにより、母親の繁殖をうながすとともに次の出産・育児のスペースを確保する等の目的があります。

自然界で行われる子のひとり立ちと妊娠サイクルをもとに計画されます。うまくいけば、メスの発情遅れをふせぎ、妊娠前後のストレスを軽減する効果があります。

これらも繁殖活動の一環として取引が認められています。

また、繁殖ペアを解消せずに移動させることがあります。

環境を変えることや、生態にならい発情期のみ同居させることが、繁殖の引き金になることを期待しています。

新しい血統の誕生

一般に、希少動物のペアはひとつの動物園に一組だけ。一夫多妻の動物種でも、繁殖できるメスが1頭のみという場合が少なくありません。

たとえ次々に赤ちゃんが生まれたとしても、皆きょうだいなので将来の繁殖相手にはなりえないのです。

しかし実際には、動物園の種を絶やさないためにきょうだいで繁殖させることがあります。

つまり、1組のペアの子どもがふえることは近親交配につながる危険性をはらんでいます。

似た遺伝子の組み合わせである近親交配は遺伝的多様性の低下に直結。同じ病気や奇形による死産や早逝がふえると予想されます。

たとえ一時的に個体数がふえたとしても、種の保全にはつながりません。

かつては野生の個体をとらえ飼育下の血統をふやしていました。もちろん近年は希少種の捕獲はきびしく規制されています。

そのため、動物園はブリーディングローンにあたらしい血統の誕生を期待します。

たくさんの遺伝子がまじわり競合することで、より強くたくましい遺伝子が受けつがれていきます。

現在は飼育下個体の血統管理をおこなう種がふえてきました。全個体の血縁を把握すべく世界中の動物園が協力しています。

そして、血のまじわらない理想的な繁殖ペアをつくり、遺伝的多様性を高めようとしています。

支出の抑制

動物園にとって最大の出費のひとつは動物の購入費。

入園料の安い日本の動物園にとって頭の痛い問題です。絶滅が危惧される動物はとくに高額なため、購入できる施設はほとんどありません。

しかしブリーディングローンであれば、期限付きのレンタル料であたらしい個体を導入できます。

しばしば動物の交換もしくは無償で契約されることがあります。

国内のブリーディングローン例

動物の賃貸借契約「ブリーディングローン」について学んだところで、その例を見てみましょう。

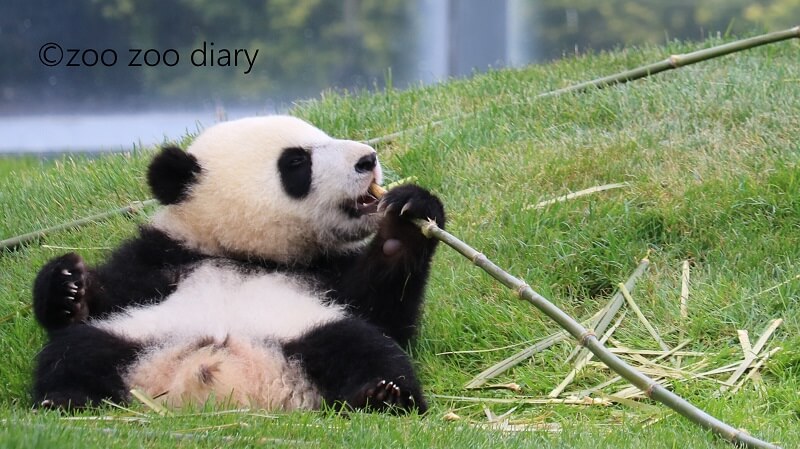

ジャイアントパンダ|アドベンチャーワールド

ジャイアントパンダは保全活動のため生息数がふえている動物です。

しかし、いまだに絶滅のおそれが高く、IUCNレッドリスト危急(VU)と評価されています。

世界中のジャイアントパンダは中国から寄贈もしくはレンタルされています。友好の証としているため中国のパンダ外交といわれています。

そんななか和歌山県・アドベンチャーワールドは世界で初めてパンダのブリーディングローンを行いました。

アドベンチャーワールドは上野動物園のような税金でまかなわれている施設ではありません。自ら中国にブリーディングローンを提案しました。

竹が手に入りやすい環境と希少動物の繁殖実績があること等から、1994年パンダ飼育が実現しました。

そして2000年、見事繁殖に成功!これまでに17頭のパンダが生まれ育っています。

アドベンチャーワールドは中国以外でもっとも多くのジャイアントパンダを生んでいることから海外からも注目をあつめています。

日本で生まれた赤ちゃんを含むすべてのジャイアントパンダは借りもの。レンタル料がかかっています。実質、日本のジャイアントパンダはいないといえます。

【関連記事】ジャイアントパンダ繁殖の壁とは?赤ちゃんパンダに会いに行こう

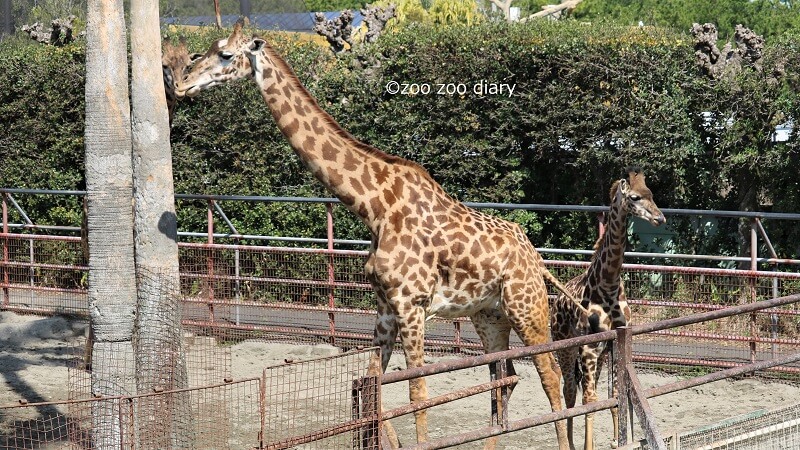

ニシローランドゴリラ|上野動物園と東山動植物園

東京都・上野動物園と名古屋市・東山動植物園のオスのニシローランドゴリラ(ハオコとシャバーニ)はオーストラリア・タロンガ動物園からブリーディングローンにより来日しました。

2頭とも群れをきずくことに成功。国内のゴリラ個体数増加の大きな要となっています。

また、上野動物園の母親であるモモコは千葉市動物公園から借りている個体です。

日本にいるゴリラの相関図を見てわかるとおり、飼育数のすくないゴリラ等は血縁関係にある個体がほとんど。

国内の動物だけではペアリングが困難となっています。

動物園の繁殖に関する問題

動物園の繁殖活動や研究は動物の絶滅をふせぐ鍵となります。

一方、飼育下繁殖には敷地のせまさや意図的な繁殖など、野生では起こりにくい問題が起こってしまいます。

過度な繁殖|飼育スペースがたりない

サファリパークなどでライオンやトラの赤ちゃんとふれあえるイベントは大人気企画。多くのヒトが来園し大きな収益を生みます。

施設側はイベント開催のために繁殖に力をいれています。ときには年中行事のように子が誕生します。

ふれあえる幼い猛獣は重宝されますが、彼らは数か月で近寄れなくなります。力がつよく危険となった幼獣たちが行く先はバックヤードや放飼場です。

ところが、飼育技術の向上により動物の高齢化が進み、獣舎の空きがない場合があります。

結果、せまいスペースで密に飼育され、動物たちは精神的・肉体的に苦しんでいるかもしれません。

動物福祉の観点から、飼育下における過度な繁殖は問題視されています。

意図的な繁殖|近親交配のくりかえし

似た遺伝子を持つ両親の場合、欠点を補うことができず病気や障害が遺伝してしまいます。

そのため、野生生物は血縁の近いものとの交配(近親交配)を避けるといわれています。

しかし、飼育下では近親交配のため苦しい思いをしている動物がたくさん生まれています。

とくにホワイトライオンやホワイトタイガー等は白くなるという変異遺伝子を維持するために、近親交配がおこなわれています。

【関連記事】ホワイトタイガーとは?白いトラに隠された動物繁殖の真相

野生動物の生息地とは遠くはなれた日本でも、ヒトのエゴが動物を苦しめていることは確かです。

動物園自体の存在を否定する意見も数多く存在します。

動物の精神状態や生活環境を改善するためにエンリッチメントが重要視されています。

[広告]不要なものは買わないことが一番。必需品は売上の一部が寄付されるような商品を選ぶことで、自然や動物またはヒトをまもる活動につなげることができます。

ブリーディングローン【まとめ】

- 共同繁殖計画にもとづく動物の貸借契約

- 動物福祉の向上が期待できる

- 種の保全につながる

繁殖のための貸借契約であるブリーディングローン。

動物は移動にともない大きなストレスを感じます。

しかし、繁殖は動物たちに生きる目的をあたえます。さらに、遺伝子の多様化は動物の健康や未来のための最重要課題と考えられています。

ブリーディングローンによりいろいろな組み合わせの子孫を残すことは種の保存に貢献できます。

動物園は見せるためでなく、動物のおかれている現状や繁殖の大切さを教えてくれる学びの場です。

今後、過度な繁殖や意図的な近親交配がなくなり、しあわせな動物がふえることを願っています。

以上、動物園の繁殖でした。

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません