おもしろすぎるぞナマケモノ【生態と特徴】動かない理由がわかる記事

ナマケモノの種類/毛・爪のつくりからナマケモノ生活や天敵まで徹底解説!

ゆっくりした動きと垂れさがった表情が印象的なナマケモノ。

動物園では寝てばかりですが、野生のナマケモノはどんな暮らしを送っているのでしょうか?

今回のzoo zoo diaryは独特すぎる「ナマケモノ」の生態と特徴さらに種類を紹介します。

ナマケモノとは?

有毛目に属すナマケモノ。

中央~南アメリカの熱帯林のなかで、葉や種を食べて暮らしています。

大きさは70cm前後。なかには体重3kgほどの小さなナマケモノもいます。

- 生息 中央~南アメリカの熱帯林

- 体長 70cm

- 体重 6kg

- 食性 葉、果実、種子

ゆったりとした動きでおなじみのナマケモノ。1秒につき一歩進むといった具合で、必死に動いても1メートル動くのに1.5秒もかかります。

ただしナマケモノは決してやる気のない「怠け者」ではありません。

ナマケモノ独特の見た目や動きには、省エネの鍵がたくさん隠されています。戦略的に食事や活動量をへらし、生きのこってきた動物です。

実際にナマケモノは64万年も生存しつづけています。わたしたちの祖先(ホモ・サピエンス)より約30万年も前から地球で暮らしています。

ナマケモノの種類【2科6種】

日本の動物園には1種しかいないため意外と知られていませんが、ナマケモノは6種類も現存しています。

ナマケモノは大きく2科「フタユビナマケモノ」「ミユビナマケモノ」にわけられます。

見わけ方のポイントは前あしのゆびの数。2本だとフタユビ、3本だとミユビです。ちなみに後あしのゆびは2科ともに3本です。

さらにフタユビナマケモノは2種、ミユビナマケモノは4種にわけられ、計6種のナマケモノが現存しています。

- 有毛目 Pilosa

- フタユビナマケモノ科 Choloepus

- フタユビナマケモノ C. didactylus

- ホフマンナマケモノ C. hoffmanni

- ミユビナマケモノ科 Bradypus

- ノドチャナマケモノ B. variegatus

- ノドジロナマケモノ B. tridactylus

- タテガミナマケモノ B. torquatus

- コビトナマケモノ B. pygmaeus

- フタユビナマケモノ科 Choloepus

フタユビナマケモノとミユビナマケモノのちがいは?

ぱっと見は似ている2科ですが、細部はかなり違っています。

通常、フタユビナマケモノは体が大きく尾はありません。

一方のミユビナマケモノは毛深く尾があります。また、目から頬にかけて黒いラインがあるため、たれ目に見えます。

では、さらにナマケモノの種類を掘り下げてみましょう!

フタユビナマケモノ|2ゆび・尾なし

フタユビナマケモノ科は2種に分類されています。

- フタユビナマケモノ

- ホフマンナマケモノ

一般にミユビナマケモノより大きく、最大体長80cm、体重11kgほどに育ちます。しっぽはありません。

全体的に茶色の長い毛が生えています。濃淡に生息地の差があり、暑い地域では金色。寒い地域ではこげ茶色に見えます。

ヒトの手の平、足の裏にあたる部分は無毛です。

顔は明るい毛色でまん丸の目が目立ちます。鼻先には汗腺があり、暑いときやストレスを感じたときに汗をかきます。

ナマケモノは夜行性といわれていましたが、フタユビナマケモノは日中も夜も動くことがわかってきました。

哺乳類第1位!フタユビナマケモノの肋骨の数

驚くことに、フタユビナマケモノは46本もの肋骨があります!

背中を下にぶらさがることが多いナマケモノ。内臓も重力で背中側に落ちてくるため、肋骨でしっかり支えなければならないのです。

数もさることながら、強くしなやかなナマケモノの肋骨は骨折知らず。数十メートルの木から落ちても耐えうるようつくられています。

フタユビナマケモノ|顔が茶色

フタユビナマケモノはベネズエラからブラジル、ペルーのアマゾン盆地に生息しています。

個体数がおおく現在のところ絶滅のおそれはありません。IUCNレッドリスト低懸念(LC)と評価されています。

現在、日本の動物園で飼育されているナマケモノはすべてフタユビナマケモノです。

ホフマンナマケモノ|顔が白い

ホフマンナマケモノは2つの生息域をもちます。

北はニカラグアからベネズエラ、エクアドル。南はペルー北部からブラジル東部で観察されています。

絶滅の可能性はすくない(IUCNレッドリスト低懸念)とされていますが、森林破壊がすすむ北部では個体数が減少しています。

上野動物園は1983年よりホフマンナマケモノを飼育。2011年にオスの「ヒデ」2014年にメスの「コウ」が亡くなり、日本のホフマンナマケモノ飼育数はゼロになりました。

ミユビナマケモノ|3ゆび・尾あり

ミユビナマケモノ科は4種に分類されています。

- ノドチャナマケモノ

- ノドジロナマケモノ

- タテガミナマケモノ

- コビトナマケモノ

ミユビナマケモノは小さな頭に小さな耳。目から頬にかけて帯状の模様があり、つねに笑顔に見える最高の癒し動物です。

フタユビナマケモノと同様、茶色の毛に覆われています。

体長70cm、体重5kg前後とフタユビナマケモノより小柄。とくにコビトナマケモノは体長60cm、体重3kgほどしかありません。

腕(前あし)が非常に長く、後あしの倍ほど。離れた枝の葉っぱもとることができます。

ミユビナマケモノはフタユビナマケモノにはない尾があります。約6cmと短く太いしっぽ、ミユビナマケモノならではの可愛さです。

尾は樹上でバランスをとったり、地上で排便用の穴を掘ったりするときに使っています。

キリンより多い!ミユビナマケモノの首の骨の数

ミユビナマケモノはフタユビナマケモノより肋骨の数は少ないですが、首の骨が多いです。

一般に哺乳動物は7つの頚椎をもちます。2メートルほどあるキリンの首ですら7つの骨から成り立っています。

ところがミユビナマケモノは9つ!

2つ骨がおおいぶん首が長く可動域が広くなります。実際にミユビナマケモノの頭は270度まわることが確認されました。

つまり、ミユビナマケモノは体を動かすことなく首をまわすだけで周囲を見渡し、脅威に気づくことができます。

ナマケモノらしいエネルギー消費をへらすための進化です。

ノドチャナマケモノ|おでこが白い

北はホンジュラス、南はアルゼンチンまで広く生息するノドチャナマケモノ。

おでこが白く目のまわりや頬は黒色。

急速な減少等も見られず、現在のところ絶滅のおそれはありません(IUCNレッドリスト低懸念)。

ノドジロナマケモノ|顔とのどが白い

ノドジロナマケモノは、ベネズエラからブラジル北部のギアナ高地に生息しています。

顔からのどまで黄~白色なのが特徴です。

一部地域では密集し、絶滅は懸念されていません(IUCNレッドリスト低懸念。

タテガミナマケモノ|顔が茶色・毛フサフサ

ブラジル東部の大西洋沿岸にのみ生息するタテガミナマケモノ。ほかのナマケモノと外見がおおきく異なる種です。

顔をふくめ全身が茶色の毛に覆われ、ミユビナマケモノ特有の目から頬にかけてのラインはありません。

また、首周りには黒く長い毛が生えています。たてがみのように見えることが名前の由来です。

ミユビナマケモノのなかまでは最も大きく、体長75cm、体重10kgほどの個体もいます。

タテガミナマケモノは限られた地域にしか生息していません。非常に発見がむずかしく個体数は不明。

しかし、森林破壊がつづき生息地が分断されていることから、生息数の減少は必至。絶滅が危惧されているナマケモノ(IUCNレッドリスト危急)です。

コビトナマケモノ|体が小さい

コビトナマケモノは2001年に新種と証明されました。謎めいたナマケモノのなかでもっとも不思議な存在です。

ぱっと見はノドチャナマケモノとそっくり。ところが体長60cm、体重は3kgほどしかありません。

コビトナマケモノはパナマ領エスクド・デ・ベラグアス島にのみ生息します。面積およそ4.3平方キロメートル。上野動物園がある東京都台東区の半分以下という小さな島です。

島の環境変化にともない生息数は減少傾向にあり、推定100頭以下。

かつ生息域のせまさから最も絶滅が危惧されているナマケモノ(IUCNレッドリスト深刻な危機)です。

IUCNレッドリストについては「絶滅危惧種とは?レッドリスト【絶滅のおそれのある動植物一覧】の解説」をご覧ください。

ナマケモノの種類【まとめ】

- フタユビナマケモノ

- 2種(フタユビ、ホフマン)

- 前あし2本

- 尾なし

- 肋骨がおおい

- ミユビナマケモノ

- 4種(ノドチャ、ノドジロ、タテガミ、コビト)

- 前あし3本

- 尾あり

- 頚骨がおおい

日本にはフタユビナマケモノしか飼育されていません。そのため、ナマケモノに種類があることを知らなかった方もいるかもしれません。

似て非なるフタユビナマケモノとミユビナマケモノ。体毛から骨の数まで意外にも違うところだらけです。

進化の過程でわかれた2科。しかし、同じような環境を生きぬくなかで同じような進化をとげました。

ここからはナマケモノ共通の生態と特徴を紹介していきます。

ナマケモノの形態

ナマケモノは体長70cm前後に対して体重10kg以下。

全体は茶色の毛に覆われており、生息地(森林)の保護色となっています。

ガリガリだけど握力はすごい!

毛深いため大きく見えますが、筋肉量がとても少ないナマケモノ。毛を取り除くと驚くほど痩せています。

とはいえ、握力はヒトの3倍ほどあるといわれています。長時間ぶらさがっていられるのも納得ですね。

分けめと割れめ|ナマケモノの毛

ナマケモノは柔らかく暖かさを与える内毛と、カモフラージュの役割を果たす外毛の2層構造。

ナマケモノの毛はおなか側から伸びます

一般的な動物は背中に分けめがあります。

ところがナマケモノはおなかの真ん中に分けめがあり、背中方向にむかって体毛が伸びていきます。

この理由は、木にぶらさがり背中を下にむけて生活することを考慮すると納得できます。

背中の中心に毛先があることにより、雨水が体にとどまることなく流れ落ちていきます。その結果、雨期の嵐にも耐えられるのです。

藻も菌も蛾も!ナマケモノの毛に住んでます

また、ナマケモノの毛には小さな割れめがあります。

そこから水分が入り、ナマケモノの毛は藻や菌が生存しやすい環境となっています。藻や菌が繁殖すると毛は緑色に変わります。

ただでさえ動かず見つけられないナマケモノ。葉の緑色と木の茶色が混じったナマケモノを発見するのは至難の業です。

ちなみにナマケモノの毛の中には蛾などの虫が住みついています。彼らはナマケモノの毛に苔を生やし、ナマケモノの生活を支えています。

樹林で暮らすナマケモノにとって水はけの良さとカモフラージュは必須条件なのです。

超丈夫なフック|ナマケモノの爪

みなさん、ナマケモノが立派な爪を持っていることはご存知でしたか?

長さはおよそ10cm!

鋭くカーブを描いた長い爪はナマケモノのイメージからは想像できないほど攻撃的に見えます。

しかし、おもな役割は武器ではありません。

ナマケモノの爪は鉤状。つまりフックの役割を果たしています。爪を木にひっかけることで力を使わずにぶらさがることができます。

野生では、死んでもなお木にぶらさがった状態のナマケモノが発見されるほど頑丈なフックです。

ナマケモノは爪が折れると死んじゃう?!

ヒトと同じようにナマケモノの爪も伸びつづけます。飼育下では定期的にケアしなければなりません。

一方、野生ナマケモノの爪は毎日使うため、おのずと状態が維持されています。

仮に爪が折れてしまっても、しばらくしたら新たな爪が生えてきます。

ただし、もとの爪のような立派な鉤状ではなく変形している例が多いといわれます。

木に爪をかけられなければナマケモノは省エネのまま生活することはできません。結果、爪が折れることはナマケモノの死に直結します。

それほどナマケモノにとって「爪」は重要な部分です。

ナマケモノだって戦うもの!

戦闘力ほぼゼロのナマケモノ。

天敵に見つかっても爪をつかって攻撃することはほぼありません。

一方で、繁殖期にはメスをめぐってオス同士が争うことがあります。その際は、長い爪を武器として利用します。

もちろん戦うときもナマケモノスタイルは崩しません。動作は変わらず遅いです。

しかし、普段の生活からは想像できない激しい戦いをしています。

【YouTube】野生ナマケモノの戦いをチェック!

黒い奥歯|ナマケモノの歯

口をおおきく開けることもなく食事も少ないナマケモノ。

さて、歯は生えているのでしょうか?

答えはイエス。

実はナマケモノは歯の構造も独特。

歯は1層でエナメル質をもちません。よって、葉に含まれる成分(タンニン)によりナマケモノの歯は黒く着色していきます。

また、ナマケモノは前歯がありません。つまり歯は奥歯(臼歯)だけ。臼歯は上下から生え、葉をすりつぶすために使います。

草食であるナマケモノはゾウやウマと同様、長い歯(長冠歯)が生えます。咀嚼により歯がすり減っても歯がなくならないようなつくりです。

フタユビナマケモノは上下2対の牙をもっています。この牙は疑似犬歯と呼ばれ、葉を切りとるために使われます。

結論ナマケモノの歯は全部で18本の臼歯のみ。フタユビナマケモノに関してはプラス牙が4本です。

ナマケモノの生態

中南米のジャングルに生息するナマケモノ。

ほぼ一日中、木の上でじっとしています。雌雄ともに単独で生活しています。

睡眠時間はヒトとおなじ?!

哺乳類としては珍しく、ナマケモノは白黒の世界を見ています。光に弱く明るい場所では目が見えません。

そのため、夜の方が活動的といわれています。しかし実地調査により日中にも活動するといわれはじめています。

ナマケモノは睡眠時間が長いと思われていましたが、最新の研究では8~10時間ほどしか寝ていないと報告されています。

ぶらさがったまま繁殖します

生涯のほとんどを木にぶらさがって過ごすナマケモノ。交尾も出産もぶらさがったままおこないます。

ナマケモノの性成熟は2~5歳。

繁殖期のメスは準備ができたことを知らせるように声を出します。それを聞きつけたオスが、メスのもとへやってきます。

ミユビナマケモノは6か月、フタユビナマケモノは1年の妊娠期間を経て、通常1頭の子を出産します。

生まれたての赤ちゃんは自分で母親の毛をつかみ、乳首までたどり着かなければなりません。

その後1か月ほどは、お母さんのおなかに乗って生活します。

生後半年、長いものでは2歳ごろまで母と子はともに過ごすといわれています。

ナマケモノは長生きもの

野生におけるナマケモノの寿命は20年。飼育下では40年以上生きたという報告もあります。

一方、成熟する前に亡くなるナマケモノも多いことがわかっています。

ナマケモノの天敵は?

ナマケモノの天敵は地上にいるジャガーやピューマなどの肉食獣。彼らから逃れるために、ナマケモノは樹上生活者となりました。

握力だけは強いナマケモノ。木にぶらさがってさえいれば簡単に引きずりおろすことはできません。

つまり週に1回トイレの時間がナマケモノにとって最も危険なとき。ナマケモノの死亡の半数は排泄時におこるといわれています。

しかし、木の上が安心とも限りません。空からは猛禽類に狙われます。

動きの鈍いナマケモノにとって見つからないことが最大の長生きの秘訣かもしれません。

【YouTube】野生ナマケモノ対オウギワシの動画をチェック!

わたしたちもナマケモノの死因をつくっています

可愛らしい表情とおとなしい行動が人気をあつめ、ナマケモノのペット目的としての捕獲は増加傾向です。

現地では食料用に殺されることもあり、狩猟の規制がさけばれています。

また、生息地を訪れた観光客にさわられたり捕まえられたりしたナマケモノが衰弱死する例も報告されています。

そっと生きつづけるナマケモノ。すこしの刺激が命取りになるのです。

ナマケモノの食事と消化・排泄

木の上で生活するナマケモノの食事は、もちろん木の葉。

視力が弱く耳も悪いナマケモノ。嗅覚が非常に優れており、鼻や手をつかって採食しています。

1日数グラムの葉で生きる

一般的に「葉」は消化しにくく栄養やカロリーが低い、さらに毒があるため主食には選ばれません。もし主食とすれば、たくさんの葉を食べなければなりません。

ところがナマケモノは少ない栄養でたりるよう、エネルギーの消費を減らすことに専念しました。

つまり、生きのこるために動かないことを選択したのです。体力を使わないナマケモノは、1日数グラムの葉で生きつづけています。

ミユビとフタユビで食の好みがちがいます

ナマケモノは柔らかく毒がすくない若い葉を食べます。つねに新芽があるように1本の木にとどまらず、10本ほどの木を移りながら暮らしています。

葉だけでなく果実や種子などさまざまなものを食べるフタユビナマケモノとは対照的に、ミユビナマケモノは数種類の木の葉しか口にしません。

食事へのこだわりが強い動物は飼育が困難な傾向にあります。そのため、一般に食料調達が容易なフタユビナマケモノが飼育されています。

消化に1週間以上かかる

食物の消化にはエネルギーが必要となります。かたい細胞壁をもつ植物であれば、なおさらです。

ナマケモノの胃は1つの袋ではなく4つの袋を持っています。食事量ににあわず、とても大きな胃です。

この多重構造の胃をとおるとき、共生微生物により時間をかけて消化されます。少量の葉からできるだけ多くの栄養を吸収するためです。

ナマケモノの消化スピードは非常に遅く、1回の食事の消化・排泄に7~50日かかるといわれています。

食べたものがすぐに出ていかないため、常にナマケモノの胃はいっぱい。排泄しなければ採食できない場合もあります。

ナマケモノは満腹なのに死んじゃう?!

ナマケモノは哺乳動物ですが、体温を一定に保つことができません。気温によって体温が変わる変温動物です。

そのため、1年を通して天候が安定している熱帯林に住みついたといわれています。

ナマケモノの胃に共生している微生物は低温により死滅することがわかっています。外気温がさがりナマケモノの体温がさがると消化を助ける微生物がいなくなってしまいます。

すると、ナマケモノはいつもどおり食事をしても消化ができず、栄養が得られない状態となります。

最悪の結果、食料は十分あるのに飢え死にしてしまいます。

2017年~2018年の嵐では多くのナマケモノが衰弱し保護されました。

なぜナマケモノは地上でトイレするの?

ナマケモノは週に1回程度、木からおりて排便をします。おのおのトイレの場所を決めています。

地上におりることはナマケモノにとって超危険行為。そのため、2kgもの便を貯めているといれています。

ナマケモノのトイレはめったに見られないとても可愛いシーンです。排便前にお尻を動かす仕草や排便中のにこやかな表情に癒されます。

木の上で生活しているナマケモノ。わざわざ地上におりて排泄するのはいったいなぜでしょうか?

現在、2つの仮説が有力視されています。

- ナマケモノが地上でトイレをする理由【仮説】

- 共生動物のため

- 繁殖活動のため

ナマケモノの毛にすむ虫のため

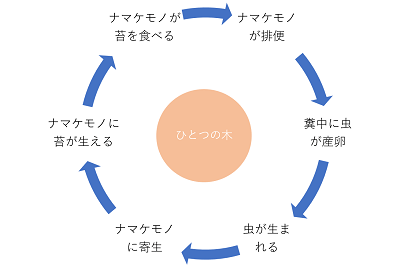

1つは、共生している虫(蛾)のため。

野生のナマケモノの毛には何百もの虫が住みついています。なかにはナマケモノの毛の中でしか見つかっていない虫もいます。

ナマケモノが地上に排便すると、虫はその糞に卵を生みます。そして、卵からかえった虫は木の上に住むナマケモノの毛に寄生。

これがもととなり、ナマケモノの体に苔(藻)が生えます。

苔は「時には栄養源となり時にはジャングルに身を隠す手助けにもなる」と考えられます。

ところが、調査によると飼育下のナマケモノ(蛾も藻もいない)も野生のナマケモノも同じように健康。

さらに、ナマケモノが毛を舐める行為が観察されていないことから、藻を食べる説は否定されています。

果たして、単に虫たちに住みかを与えるためにナマケモノは決死の思いで地上におりるのでしょうか?

子孫をのこすため

そこで有力となったのは、繁殖目的という説。

雌雄ともに単独行動するナマケモノ。広いジャングルのなかで繁殖相手を探すのは至難の業でしょう。

通常、1週間に1回ほどの排便ですが、発情期のメスは毎日のように地上におりて排泄する様子が観察されました。

よって、糞のにおいを頼りにオスがメスを探しだすと考えられます。

ナマケモノが生きていくうえで虫や苔は必須ではありません。一方で、野生動物にとって子孫をのこすことは最重要課題のひとつ。

命を脅かす行動の理由として納得のいく仮説です。

野生での研究がむずかしく未知の点がまだまだあるナマケモノ。これから新発見が続出するかもしれませんね。

ナマケモノの特技

ほとんど動くことのないナマケモノ。消化が特別なことはわかりましたが、ほかにも特別すぐれた点があります。

かくれんぼするナマケモノ

動きの遅いナマケモノが捕食者から逃げきるのは、ほぼ不可能。発見されたら、たちまち狙われてしまいます。

そのため、ナマケモノは逃げるより見つからないことを選びました。

野生のナマケモノは常に樹木にまぎれて生活しています。ゆっくり動いていたとしても気がつかないほど。

苔が生えた個体は茶色に緑。さらに虫や藻と共生するナマケモノは体臭までが自然のかおり。

視覚的にも嗅覚的にも、木々が生い茂った森の中で見つけるのはさぞ難しいでしょう。

捕食者にとってはもちろん、研究者にとってもナマケモノを探すのは困難を極めます。そのため、ナマケモノの正確な生息数は未だに不明です。

水泳するナマケモノ

何をするにも遅い印象のナマケモノの特技は、なんとスイミング。

ナマケモノの生息するジャングルは雨季になると森まで水があふれてきます。生きてゆくためには泳ぐしかないのです。

水中のナマケモノは長い前あしを器用に動かし、地上より3倍ほど速くすすむことができます。ミユビナマケモノは特に速く上手に泳ぎます。

とはいっても時速300メートルほど。1分間におよそ5メートルしか進めません。

川が氾濫する雨期はナマケモノの引っ越しシーズン。

住んでいるエリアに水があふれてきたら、ナマケモノはわざと木から落ちます。そして、新しい住みかへと泳いでいきます。

ナマケモノは泳ぐことで地上を歩くより早く遠くまで移動できます。さらに捕食の危険性も少ないと考えられます。

かつて大分県・うみたまごでは泳ぐ姿が見れたようです。ざんねんながら現在は展示場が変わり、見ることができません。

【YouTube】うみたまごスタッフで泳ぐナマケモノをチェック!

兵庫県・神戸どうぶつ王国では小さな池が設けられているため、水の中を歩くようすが見られています。

[広告]不要なものは買わないことが一番。必需品は売上の一部が寄付されるような商品を選ぶことで、自然や動物またはヒトをまもる活動につなげることができます。

ナマケモノの生態と特徴【まとめ】

- 種類 2科6種

- 体長 70cm前後

- 体重 平均6kg

- 体毛 褐色 腹から背に向かって生える

- 爪 約10cm 鉤状

- 歯 前歯なし 臼歯18本

(フタユビナマケモノは疑似犬歯2対)

- 行動 単独 夜行性(?)

- 睡眠 8~10時間

- 食事 おもに葉

- 消化 非常に遅い

- 排便 週1回

- 寿命 野生20年

- 特技 かくれんぼ 水泳

さて、ナマケモノの生活はイメージできましたか?

動きまわるナマケモノはなかなか見れませんが、生態なのでやむを得ません。じっくり毛や爪を観察してみましょう。

ナマケモノに会える動物園は別記事に掲載しています↓

以上、ナマケモノの豆知識でした。

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません