野生では絶滅していた!シフゾウとシロオリックスとヒトコブラクダ

絶滅した動物といえば?

マンモスや恐竜など大昔の動物を思いうかべる方がおおいかもしれません。

一方で、ここ数百年で野生から姿を消した動物はたくさんいます。そのなかには、動物園で飼育されつづけている動物たち(野生絶滅種)がいます。

今回は知られざる「野生絶滅」に注目!

野生にはいないのになぜ飼育下にはいるのでしょう?また、どんな動物が野生絶滅種なのでしょうか?

zoo zoo diaryが日本で会える野生絶滅の動物(シフゾウ、シロオリックス、ヒトコブラクダ)を例に解説します。

野生絶滅とは?

一般に野生生物の絶滅危機の指標はIUCN(国際自然保護連合)が発表するレッドリストに基づいています。

IUCNレッドリストにおける野生絶滅【Extinct in the Wild, EW】とは野生ではすでに絶滅した種をさします。

シフゾウ、シロオリックス、ハワイガラスなど37種の動物と42種の植物がEWと評価されています。

生息地における野生の個体は確認されていませんが、本来の生息地以外での野生個体や飼育下の個体は生存している状態です。

動植物の絶滅のおおくは乱獲や開拓など「ヒト」の影響によります。

野生絶滅種はさいわい飼育下で繁殖に成功し種を維持しています。近年は、飼育下繁殖した個体を生息地にかえす活動がおこなわれています。

今後、野生絶滅(EW)から深刻な危機(CR)等に評価がかわる種が出てくるかもしれません。

日本で会える野生にはいない動物たち

2016年の発表において、野生絶滅(EW)に記載された哺乳動物はシフゾウとシロオリックスの2種。

また、大昔に野生で絶滅した動物としてヒトコブラクダがあげられます。家畜となっているためIUCNレッドリストには掲載されていません。

この3種は日本の動物園で飼育されています。絶滅においやられた背景や現在の状況、飼育されている動物園を紹介します。

シフゾウ

鯨偶蹄目シカ科シフゾウ属。比較的大きなシカのなかまです。

中国では「シカでもウシでもロバでもウマでもない」ことから「四不像」と名付けられたといわれています。

ヨーロッパにシフゾウをもたらした人物(アルマン・ダヴィド神父)にちなんで、英名はダヴィド神父のシカ【Pere David’s Deer】です。

- 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla

- シカ科 Cervidae

- シフゾウ属 Elaphurus

- シフゾウ Elaphurus davidianus

- シフゾウ属 Elaphurus

- シカ科 Cervidae

シフゾウは中国の川や湿地に生息していました。水を好み、草だけでなく水生植物も食べる動物です。

体格に雌雄差があり、オスは体長2メートル、体重200kgとおおきく育ちます。

- 体長 150~200cm

- 体高 110cm

- 体重 オス200kg メス100kg

- 角長 60~80cm

- 尾長 50cm

シフゾウは長い顔と長い尾をもちます。また、目頭から分泌腺が伸びているため目も長く見えます。

成熟したオスの角はほぼ垂直に伸びたメインの角から枝分かれします。根元付近から分岐がはじまり、年を重ねるごとに枝分かれがふえていきます。

中国のシフゾウがふえてます!

乱獲のため野生から姿を消したシフゾウたち。

幸か不幸か、中国皇帝は狩りを楽しむために捕獲したシフゾウを所有地に保護していました。そのうち数頭がヨーロッパへ輸出されました。

大洪水ののち、中国のシフゾウはすべて亡くなってしまいました。

しかし、ヨーロッパで飼育されていたシフゾウが見事繁殖に成功。徐々にその数をふやしました。

1985年、ついに中国の保護地域への再導入が開始!シフゾウ保全計画は順調にすすんでいました。

ところが1998年、ふたたび洪水にみまわれ一部のシフゾウが保護区を飛びだしました。

かつての苦い記憶がよみがえる心配な出来事でしたが、なんと今回の洪水はシフゾウが本当の野生にかえるきっかけとなりました。

保護区外に出たシフゾウたちは自ら住みかを見つけ、定着し、さらに子孫をのこすことに成功しました。

現在、野生シフゾウは約2000頭。保護区に住むシフゾウを加えると8000頭以上に回復しています。

シフゾウに会える動物園|3か所だけ

2021年1月現在、日本では3か所の動物園で6頭のシフゾウが飼育されています。

多摩動物公園

- カオル(2002年生)

- セナ(2005年生)

- アオバ(2007年生)

安佐動物公園

- アスカ(2009年生)

熊本市動植物園

- ありさ(2004年生)

- チョッパー(2013年生)

歴史的に遺伝子多様性にとぼしいシフゾウ。シフゾウの相関図からわかるように、現在生存しているシフゾウもすべて血縁関係にあります。

若い個体である熊本市動植物園のチョッパーを繁殖させるべく、2017年多摩動物公園より「ありさ」が来園しました。

しかし、ありさはメスの繁殖限界(12歳ごろ)を超え、出産の可能性はほぼありません。

日本でシフゾウが見れなくなる日はすぐそこまで来ています。

シロオリックス

鯨偶蹄目ウシ科オリックス属。するどく長い2本の角が特徴的なウシのなかまです。

- 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla

- ウシ科 Bovidae

- オリックス属 Oryx

- シロオリックス Oryx dammah

- オリックス属 Oryx

- ウシ科 Bovidae

シロオリックスはアフリカ北部~中央の乾燥地帯に生息していました。

おもに草を食べます。乾季には長期間を水を飲まずに生きぬくことができます。

- 体長 150cm

- 体高 110cm

- 体重 オス180kg メス120kg

- 角長 100cm

- 尾長 50cm

オスはメスより大きく、体長1.7メートル、体重150kg以上に成長します。

全体は白色ですが、首元は赤茶色。子どものうちは全体が赤茶色です。

なんといっても、1メートル以上にもなる長くカーブした美しい角が特徴のシロオリックス。ウシ科であるシロオリックスは、雌雄ともに角が生えています。

再び野生に!シロオリックスの再導入

シロオリックスは食肉や角のために大量に殺されました。1990年代に絶滅したと考えられています。

その後も飼育下で命をつないできたシロオリックス。

チュニジア共和国やセネガル共和国の保護区に再導入されたシロオリックスは、徐々にその数をふやしています。

2016年には初めてフェンスのない動物保護区(チャド共和国)にはなされました。翌年には繁殖に成功し、プロジェクトは継続されています。

現在、野生シロオリックスはおよそ400頭。再導入の先例となるシフゾウのあとを追いかけています。

シロオリックスに会える動物園|13か所

2021年1月現在、日本では13の施設で、50頭以上のシロオリックスを飼育しています。

広大な敷地を持つサファリパーク等では複数頭飼育され、群れで暮らすシロオリックスを見ることができます。

東北~関東

- 岩手サファリ

- 東北サファリ

- 那須サファリ

- 多摩動物公園

- 羽村市動物公園

- 千葉市動物公園

中部~九州

- 茶臼山動物園

- 伊豆アニマルキングダム

- アドベンチャーワールド

- 姫路セントラルパーク

- とくしま動物園

- とべ動物園

- アフリカンサファリ

赤ちゃんシロオリックスに会うなら

シロオリックスは日本の動物園でも繁殖に成功しています。

2022年2月、姫路セントラルパークで1頭のシロオリックスが誕生しました。飼育頭数のおおい姫センではたびたびシロオリックス繁殖に成功しています。

2021年3月、長野市・茶臼山動物園でシロオリックスのオスが誕生しました。ジャーニーと名付けられ、元気に成長しています。

もう赤ちゃんとはいえない体格ですが、若々しい姿を見ることができるでしょう。

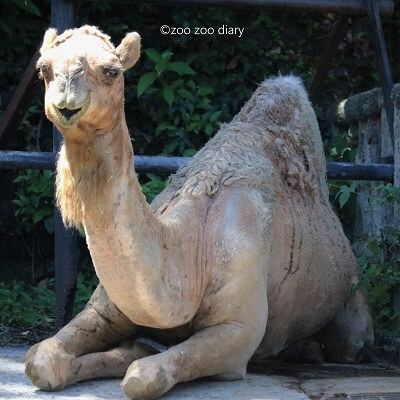

ヒトコブラクダ

最後に紹介するのはこぶがひとつのラクダ、ヒトコブラクダ。

- 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla

- ラクダ科 Camelidae

- ラクダ属 Camelus

- ヒトコブラクダ Camelus dromedarius

- ラクダ属 Camelus

- ラクダ科 Camelidae

体高2メートル、体重400kgを超える大きな草食動物です。

- 体長 280cm

- 体高 190cm

- 体重 550kg

- 尾長 50cm

ヒトコブラクダは一度に100リットルもの水を飲むことができます。一方で、数週間は草の水分だけで生きぬくことができます。

また、ラクダ特有のこぶには食糧・水分不足にそなえて栄養となる脂肪分がたくわえられています。

ヒトコブラクダは野生動物ではない?!

ヒトコブラクダはインド西部から北アフリカにかけて生息していました。何千年も前から捕捉され家畜として飼育されてきました。

ウシやブタと同様にヒトとともに暮らしてきたヒトコブラクダは、いつの間にか野生から姿を消しました。

IUCNはヒトコブラクダを野生生物として扱っておらず、IUCNレッドリストには掲載されていません。

現在、ヒトコブラクダは世界中で家畜化されています。

原産地であるサウジアラビアやエジプトにおけるラクダ飼育はごく一般的。食肉や乳、荷物運搬等に利用されています。

ヒトコブラクダに会える動物園|5か所

2022年1月現在、5か所の施設で約20頭のヒトコブラクダが飼育されています。

関東

- 群馬サファリパーク

- ズーラシア

- ソフィー(2013年生)

関西・九州

- アドベンチャーワールド

- 姫路市立動物園

- ロール(2006年生)

- 九十九島動植物園

- ノビタ(1995年生)

かつて盛岡で暮らしていた「ひとみ」は愛知県岡崎市・東公園動物園で飼育されていましたが、2022年8月に亡くなりました。

アドベンチャーワールドではウォーキングサファリにてヒトコブラクダにエサやりできます。

赤ちゃんヒトコブラクダに会うなら

群馬サファリパークは毎年のようにヒトコブラクダ繁殖に成功している動物園です。

2021年には3頭、2022年にも1頭の赤ちゃんが誕生しています。

【YouTube】群馬サファリパークで生後一ヶ月ラクダのケーキちゃんをチェック!

群れるヒトコブラクダや赤ちゃんヒトコブラクダを見れるめずらしい施設です。

野生絶滅種【まとめ】

- 野生絶滅 EW

- 野生ではすでに絶滅した動植物

- 本来の生息地以外(飼育下)の個体はいる状態

- シフゾウ 中国への再導入に成功(野生2000頭)

- シロオリックス チュニジアやチャドに再導入進行中(野生400頭)

- ヒトコブラクダ 野生動物ではなく家畜 (EWではない)

今回は野生で絶滅した哺乳動物を紹介しました。

当然、鳥や魚、植物など野生絶滅(EW)と評価された種はいくつもあります。

保全団体はこれらの種を絶やさないように尽力しています。野生絶滅にある動植物のために、わたしたち素人ができることは少ないかもしれません。

しかし、少しの寄付でたくさんの命が救われます。動物たちのためにできることを考えてもらえたら幸いです。

[広告]不要なものは買わないことが一番。必需品は売上の一部が寄付されるような商品を選ぶことで、自然や動物またはヒトをまもる活動につなげることができます。

以上、野生絶滅種のお話でした。

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません