果物大好きオオコウモリ【生態と特徴】コウモリと同じところ違うところ

皆さんコウモリにはどのようなイメージがありますか?

暗い洞窟の中で生活する黒い鳥のような動物。あまり見る機会がなく得体のしれない存在かもしれません。

しかし世の中には、森を住みかとしフルーツを食べるコウモリがいます。

今回のzoo zoo diaryは大型のコウモリ「オオコウモリ」を特集!

小型のコウモリとはちがう生態や特徴を紹介します。コウモリはなぜ飛べるのか、どんな暮らしをしているのか、寿命は?等コウモリの疑問を解消します!

オオコウモリとは?

オオコウモリは名前のとおりコウモリのなかま「翼手目」に属します。60種以上に分類されています。

- 翼手目 Chiroptera

- オオコウモリ科 Pteropodidae

- オオコウモリ属 Pteropus

- オオコウモリ科 Pteropodidae

果物を食べることからフルーツバット【Fruit Bat】細長い顔立ちがキツネに似ていることからフライングフォックス【Flying Fox】とも呼ばれています。

オオコウモリは日本を含む東南アジアやオーストラリア等に生息しています。

- 生息 熱帯~亜熱帯の森林

- アフリカ東沿岸の島

- 南~東南アジア

- オセアニア

分布域がひろく多様性に富むオオコウモリ。

しかしながら、オオコウモリの半数は絶滅の危機に瀕しています。繁殖率のひくさや乱獲等が原因です。

本記事ではオオコウモリ全種の掲載はしていません。オオコウモリ全般の生態と特徴を紹介します。

オオコウモリの大きさ

オオコウモリといっても、その種類は60種以上!そのため大きさも幅があります。

いずれもオスの方がメスより大きく育つ傾向にあります。

- 体長 10~30cm

- 翼長 50~150cm

- 体重 0.3~1.5kg

インドに生息するインドオオコウモリや東南アジアに生息するマレーオオコウモリ等が最大種といわれています。

大きなオオコウモリは体長30cm、体重1kg以上に成長します。両手を広げた長さは1.5メートルにもなります。

数十グラムしかない小型コウモリよりはるかに大きく、同じコウモリとは思えないほどです。

コウモリはなぜ飛べるの?

コウモリは哺乳類のなかで飛行能力をもつ唯一の動物です。

モモンガ等が空を飛ぶのは滑空ですが、コウモリは文字通り自由に空を飛べます。

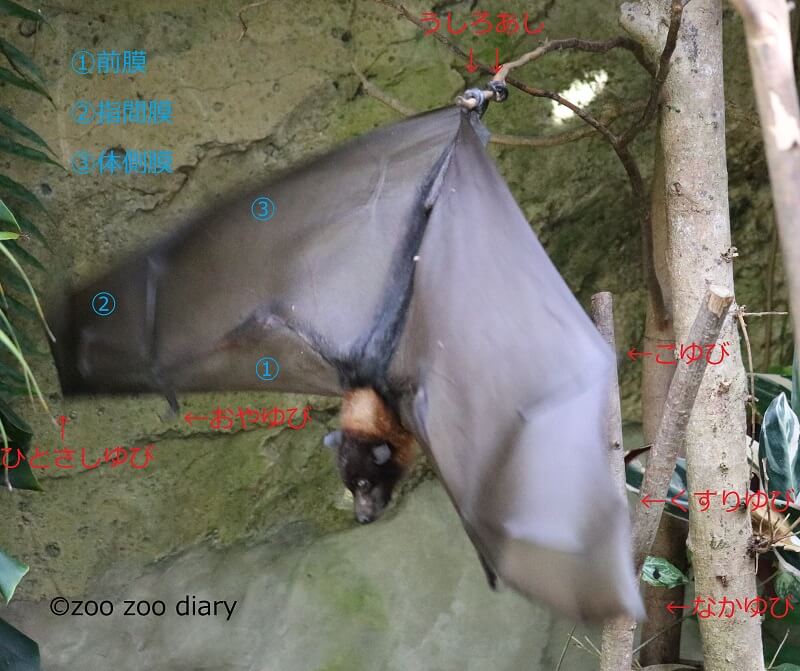

コウモリはヒトと同じ5本のゆびがあります。大きな違いはゆびの骨が長く進化していること。

そして、長いゆびの間から後ろあしそして尾まで薄い膜が張っています。

- 前膜 :肩から親ゆび

- 指間膜:ゆびの間

- 体側膜:小ゆびから後ろあし

- 腿間膜:後ろあしから尾

小型コウモリには3cmほどの尾があり、後肢から尾をつなぐ腿間膜があります。

一方のオオコウモリは尾が退化しており、腿間膜は目立ちません。

これらの膜が翼の役割を担い「翼手」と呼ばれるようになりました。

つまり、コウモリの翼は皮ふ。

血管や神経が通っているので、翼を広げたときはよく観察してみてください。

するどい爪「フック」の役割

コウモリの後ろあしのゆびと前あしの親ゆびには「鋭い鉤爪」が生えています。

オオコウモリはひとさし指にも爪が生えていますが、親ゆびに比べると小さく写真ではわかりづらいです。

鉤状の爪はコウモリのぶらさがり生活に欠かせない道具となっています。

コウモリは長く曲がった爪を木の枝にひっかけ、その状態をロック。まったく力を使わずにぶらさがることができます。

そのため爪が折れたり変形したりすると、生活に大きな影響をおよぼします。最悪の場合、死にいたります。

動物園ではコウモリの爪のチェックが重要となっています。

オオコウモリの生態

基本は夜行性。日中は木の枝にぶらさがって休んでいます。

コウモリのイメージ通りほとんどの時間、頭を下にして過ごしています。交尾もその態勢で行います。

一方で排泄時は前あしの爪でぶらさがります。頭を上にしたコウモリを見れるまたとないチャンスです。

コウモリの群れ「キャンプ」

コウモリは群れで行動する動物です。

数十頭から成る群れがいくつも集まり、大きなコロニー(集団営巣地)をつくります。その全個体数は1000頭、ときには1万頭にも及びます。

このような大規模なコウモリのコロニーはキャンプ【Camp】と呼ばれています。

オオコウモリはエサや繁殖相手を求め、いくつかのキャンプを転々としながら暮らしています。

キャンプは賑やかで独特の香りははなつため、すぐに見つけることができます。

オオコウモリは30種類以上もの鳴き声を駆使して会話しています。

テリトリーをアピールしたり、危険を知らせたり、仲間うちでもよく声をだしあいます。

とはいえ日中のほとんどはまったり。動物園で見かけても静かに休んでいることがおおいです。

翼つくろい?コウモリの日課

空を飛び移動するコウモリにとって、翼手のメンテナンスは最重要事項!

鳥が丁寧に羽づくろいをするように、コウモリも丁寧に翼手を舐めています。

翼の役割を担う「膜」の清潔さ・柔軟性を保たなければ、十分な飛行能力を発揮できないからです。

コウモリは起きているとき、ほとんどの時間を翼手の手入れに費やしています。夜間、移動や食事の合間にも行っています。

本来飛べるはずのない哺乳動物であるコウモリ。その飛行には、多大な準備時間が必要なのです。

オオコウモリの繁殖と成長

オオコウモリの妊娠期間は5か月ほど。通常1年に1回、1頭の子を出産します。

体重200kgにもなるライオン(妊娠期間100日前後)よりも長い間、おなかの中で育ちます。

そのため、誕生時はすでに全身が毛で覆われ目は開いています。さらに、すぐに母親にしがみつく力を備えています。

オオコウモリは決まった繁殖相手を持たず、子育ては母親だけでおこないます。

生後2~3か月で子オオコウモリは飛べるようになります。

性成熟は2歳ごろです。

長生きNo.1動物!コウモリの寿命

コウモリは長生き動物として有名です。

一般に大きな動物ほど長生きするといわれ、ゾウやサイからネズミまで多くの動物に当てはまります。

一方でコウモリは小さい体に対して非常に寿命が長い例外的存在。

同程度のサイズであるモルモット(平均寿命6年)と比して、オオコウモリは倍以上生きます。

オオコウモリの寿命は野生下で15年。飼育下では30年以上生きた例があります。

天敵はワニや猛禽類など。

しかし大きな群れで活動しているオオコウモリは、さほど狙われることはありません。

注目!コウモリの遺伝子研究

なぜコウモリが長生きなのでしょうか?

成長ホルモン遺伝子や癌抑制遺伝子などが関与しているといわれていますが、今のところはっきりした答えは出ていません。

コウモリはヒトにとって危険なウイルスと共生しています。また、癌にかかることもありません。

類まれなコウモリの免疫力の強さ。遺伝子の秘密を解明すべく、研究がつづけられています。

オオコウモリの特徴

オオコウモリは翼手目ですが、一般的なコウモリとは大きく異なる点があります。

- 視覚と嗅覚

- 食べ物

この2点、いったいどう違うのかみていきましょう。

エコーロケーションできません!

小型コウモリは反響音から自分や獲物の位置を把握する「エコーロケーション」能力をもっています。

音を集めるために、コウモリの耳は大きく進化しました。おかげで小型コウモリは暗闇の中でも物の位置をしっかり把握し飛行できます。

一方、オオコウモリはエコーロケーションは行いません。

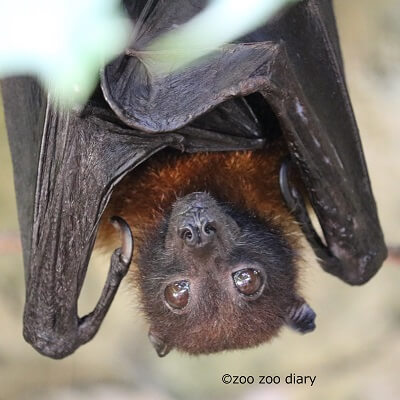

かわりに、目で見て鼻でにおいをかいで物事を判断します。

そのため、耳は小さく目は大きく進化しました。

オオコウモリの視力は非常に優れており、夜間でも十分に活動できます。

オオコウモリのうるうるした大きな目はとても愛らしく「コウモリ」のイメージを覆す存在です。

また、視覚だけでなく嗅覚も優秀。においを頼りに食べ物を探しあてています。

フルーツを食べるコウモリ

小型コウモリの主食が昆虫であるのに対し、オオコウモリが昆虫を食べるのは稀。主に果物や花など甘いものを食します。

日中は休息をとり、夜になると採食に出かけます。

オオコウモリの移動速度は1時間に20kmほど。最高速度は時速60kmといわれています。

行動範囲がとても広く、新鮮な果物を求めて50km以上移動する様子も確認されています。

オオコウモリは非常に記憶力がよいため、以前訪れたエサ場や木に迷うことなくたどりつくことができます。

20cmほどと小さな動物ですが、オオコウモリは食欲旺盛!体重の30%以上の食事量が必要です。

体重1kgのオオコウモリであれば300グラム。

一見少なく感じるかもしれませんが、体重60kgのヒトであれば18kg以上食べる計算。

ヒトの食事量は成人男性でも2kgほどといわれています。オオコウモリの食事量がとてつもなく多いことが想像できますね。

生息地では、オオコウモリが果樹園のフルーツを食べ尽くしてしまい、住民との間に大きな軋轢を生んでいます。

オオコウモリの現状と保全

60種以上いるオオコウモリですが、そのほとんどが絶滅の危機に瀕しています。

なぜオオコウモリは減りつづけるの?

オオコウモリは長い寿命を持つにもかかわらず繁殖率は高くありません。

なぜなら、オオコウモリのメスは1年に1頭しか子を生まないからです。

もしも乱獲や自然災害のような不幸な出来事によりいっきに個体数が減ってしまうと、オオコウモリの数はなかなか回復しません。

また、作物への被害や感染症媒介等の理由でオオコウモリはヒトから迫害されています。

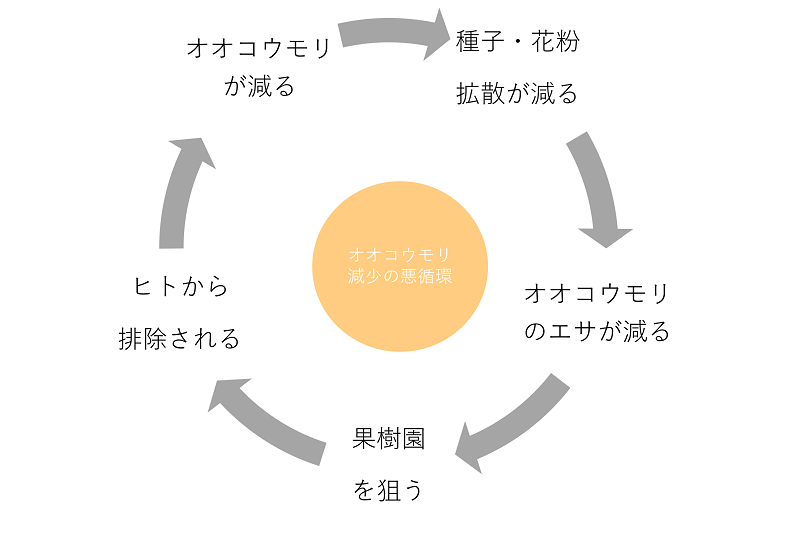

しかし、オオコウモリは森に植物の種をまき、すこやかな森林をたもつ重要な役割を担っています。

オオコウモリが減ると、植物の種子や花粉の拡散が減ります。

すると、森の花や果実が少なくなり、オオコウモリは食べるものがなくなります。

そこで、オオコウモリたちは森を抜けだし、たくさんのフルーツつまり果樹園にたどりつきます。

その結果、ヒトとの衝突が生まれてしまいます。

オオコウモリはこのような悪循環におちいり、生息数が減少してしまった動物です。

一部生息地ではオオコウモリが食肉や製薬の目的で乱獲されています。実際に狩猟規制がない地域もあります。

オオコウモリの絶滅を防ぐために保護区や法の整備が急務となっています。

[広告]不要なものは買わないことが一番。必需品は売上の一部が寄付されるような商品を選ぶことで、自然や動物またはヒトをまもる活動につなげることができます。

オオコウモリの生態と特徴【まとめ】

- 生息 熱帯~亜熱帯の森林

60種以上(半数は絶滅危惧種) - 翼手 長いゆびと薄い膜→ 自由に空を飛べる

鉤爪→ 力を使わずにぶらさがれる

最高時速60km 一晩で50km移動も - 生活 夜行性 群れ(キャンプ)

頭が下向きのぶらさがり生活(排泄時は逆)

エコーロケーションできない→ 視力と嗅覚が優れている - 食事 果物や花 大食漢

- 日課 翼手のメンテナンス

- 繁殖 妊娠期間が長い(5か月)1年に1頭出産

性成熟2歳 - 寿命 野生15年 飼育下30年以上も

世の中には知らないだけで魅力的な動物がたくさんいます。

今回紹介したのは果物を食べるオオコウモリ。

コウモリ特有の大きな耳をもたず、エコーロケーション能力はありません。

かわりに夜でも見える視力の良さ。そして遠くのフルーツのにおいを判別できる嗅覚の良さをもちあわせています。

そのため小さなコウモリとは異なる、キツネのような見た目になりました。

大きな目をもつオオコウモリはとても可愛らしく、見たヒトはきっとコウモリの印象が変わるはずです。

飼育施設は「オオコウモリに会える動物園【クビワ・オガサワラ・インド】種類別リスト」に掲載しています。

ぜひ動物園で確認してみてください。

以上、オオコウモリの豆知識でした。

【参考】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません